就業体験プログラムでやって来たN君との5日間が、あっという間に過ぎ去った。今日の夕方無事に出来上がった苦労作を手に満足げな顔つきの彼とサヨナラをした。

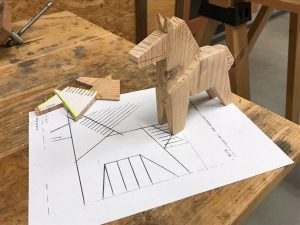

前のブログに書いた通り最初の2日間は馬づくりで鋸・ノミに慣れ親しんでもらい、3日目から予定通りスツール作りである。皮つき板のナラ天板と同じくナラの角棒4本からスツールを作ってもらうという趣向である。今度使う道具は、鉋。曲面も削れる南京鉋と平らな面削りが得意な平鉋のふたつを渡して、まずは天板の皮を南京鉋で削り落として耳をきれいに仕上げてもらう。その次は4本の角棒を両鉋で自分の好きな形の丸棒に手鉋で加工してもらった。

天板と脚4本をカッコよく仕上げるのにほぼ丸2日近く、辛抱強く鉋掛けをしてくれた。徐々に自分の思い描く形に木を削っていく鉋掛けは、やっていてなかなか楽しい作業なのだが、彼も鉋屑を足元に堆積させながら、集中を切らすことなく黙々と作業に励んでくれた。後で聞いてみると、一番気に入ったのはノミで次が鉋掛けだったとのこと。鋸は線通りに切るのが難しいので3番目、納得である。いくらでも写真を撮るチャンスがあったのに撮り損なってしまった。で、削り終えた材がこれである。先に完成した馬2匹も一緒に。

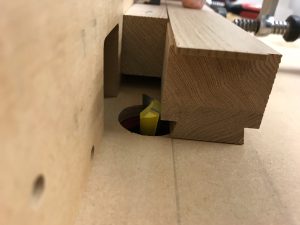

座板への傾斜した穴あけ(丸ほぞ穴)も初めてのボール盤でやってもらう。この穴に差し込めるように脚側の上端を穴径と同じサイズで丸く削る(丸ほぞ)作業は、手鉋ではちょっと厳しいので旋盤でやるのだが、それも粗削り部分は経験してもらった。

で、脚を取り付けた後、脚切りで高さを調整すればもはや完成寸前である。得意の手鋸で脚切りも任せとけ、の図。

最後は、仕上げのサンドペーパー掛けをしてオイル塗装をしたら遂に完成。そうそう、その前に座板裏面に今日の日付と製作者名を電動彫刻刀で入れてもらった。

上の写真の右下に見えるのは馬を作った際に切り落とした馬の顔部分を仕上げてアクセサリーとした、家族へのお土産である。

という事で5日めの夕方、定刻までに無事全てのプログラム完了したのであった。これから先、N君の成長を世界でひとつのこのオリジナル・スツールが見守ってくれであろう。

ところで、普段ひとり作業でタラタラ不規則に過ごしていた工房生活が、彼が来てくれたこの5日間実に規則正しい生活を送ることが出来た。早寝してよく寝て早起きできた(普段よりね)。N君に感謝である。また遊びに来てね。

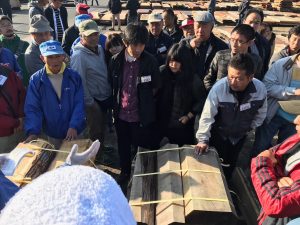

板、板、板

板、板、板 慧夢工房のお二人も

慧夢工房のお二人も 本日の収穫

本日の収穫

クリックして拡大

クリックして拡大  小雨のひととき

小雨のひととき

まだ未完成、今日完成できるか?

まだ未完成、今日完成できるか?