ついこの間2025年になったのにもう梅雨入り間近。年々、時間の経過が加速していると思うのは私だけではないでしょう、恐らくきっと。という事で梅雨前に最近手掛けた家具作りを幾つかご紹介。

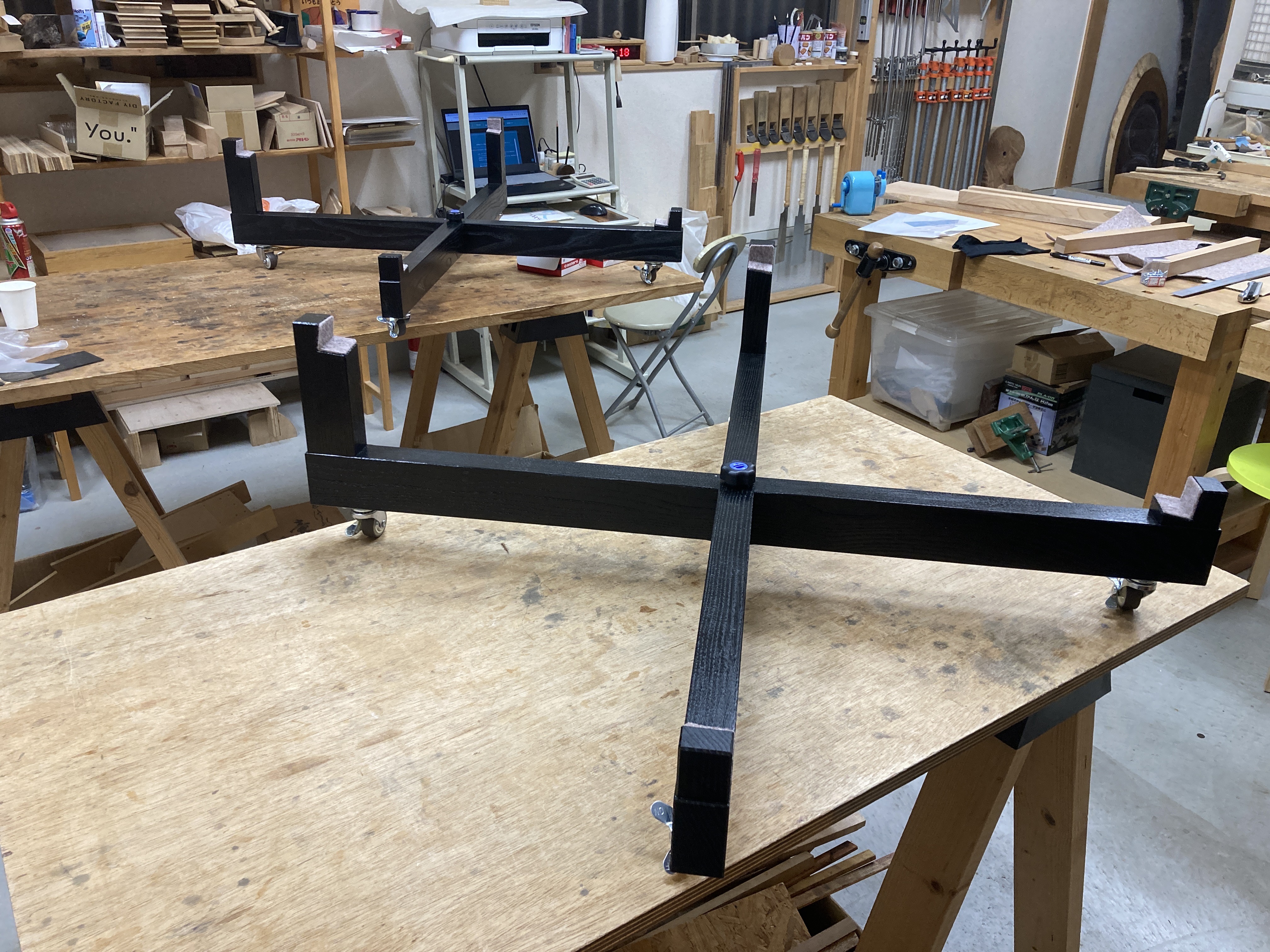

1.折り畳み子供椅子

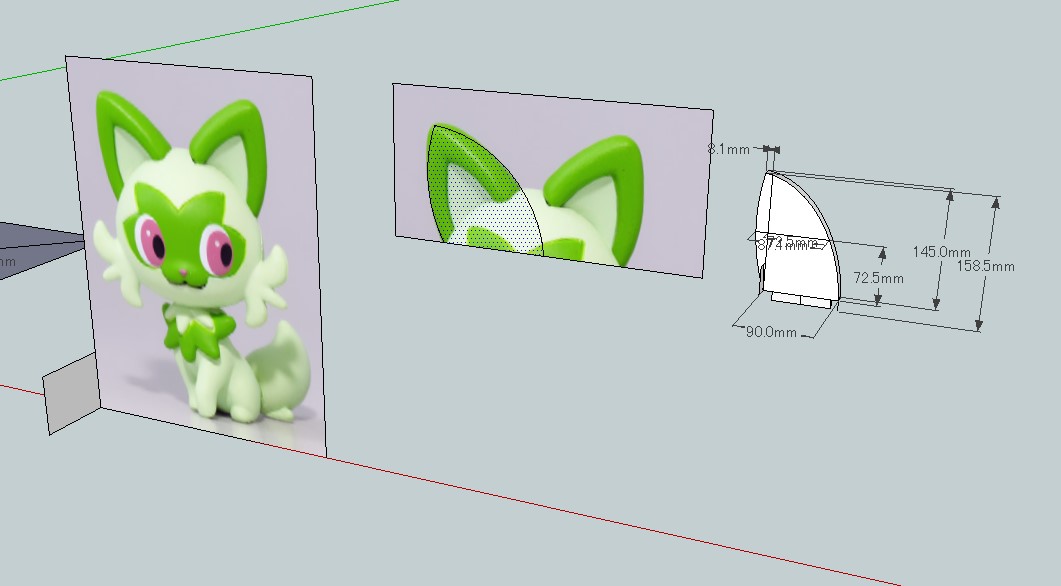

子供椅子は、自分の孫用からスタートして幾つか製作してきたのだが、今回は折り畳みにして欲しいと言う元同級生からの依頼を受けてスタート。お爺ちゃんの自宅に常備してお孫さんが来た時だけ使うので普段は折りたたんでおきたい、とのことで至極納得。今回もおススメの山桜で了解を得たので38mm厚の良材から切り出して製作スタート。

脚や座板など厚板が必要な部材は、この幅広の山桜から切り出して必要な板や角材を削り出す。

後はひたすら設計図に従って加工を進めて行き、ある程度揃ったところで念のため仮組して確認する。

細かい加工に進んで、最終組み立て・接着に進みさらにサンディングすれば、塗装して完成。これは塗装直前。

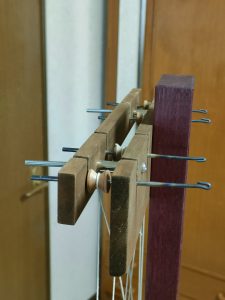

以前製作した固定式の子供椅子をベースに今回の折り畳み式に進化させたが、折り畳み時に脚の折りたたみと座面の立ち上がりを連動させる機構設計に随分頭を悩ませた。何とか無事に意図通り完成。

これで完成だと思っていたのだが、引渡しまでに余裕があり、工房で眺めているうちにひとつ気付いた。子供が座板の上に立ち、背板寄りに立ち上がると体重の掛かり具合によっては、座板が立ち上がり(大人用の折り畳みパイプ椅子の座板後ろ寄りに立つのと同じように)、危険かもと気付いたので後から座面にロック機構を追加した(上の動画はその改造前)。これでばっちり!

という訳で無事完成。予め聞いていた食卓下面にこの肘掛けがほぼ隙間なく納まることも確認出来たのでした。依頼主が引き取りに来てくれた折には、かつての同級生が5人兵庫・京都・滋賀から集まって恒例のミニ同窓会となったのでした。

2.厨子

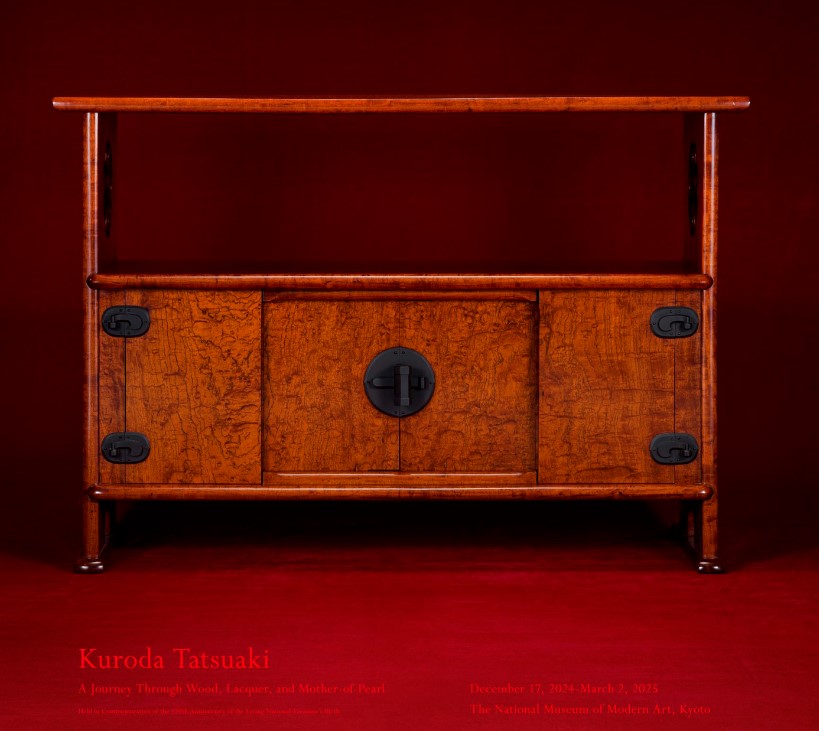

最近は、昔ながらの仏壇を置く和室もどんどん減る中で小ぶりの厨子をリビングなどに置いて日常的に故人を偲ぶというスタイルが増えて来たようです。家具展などで木工家が手掛けた厨子を見る機会も増えている。我が家もいつか自分たち様に小さな厨子を作ろうと考えているが、昨年そういう小型の厨子製作依頼を受けた。

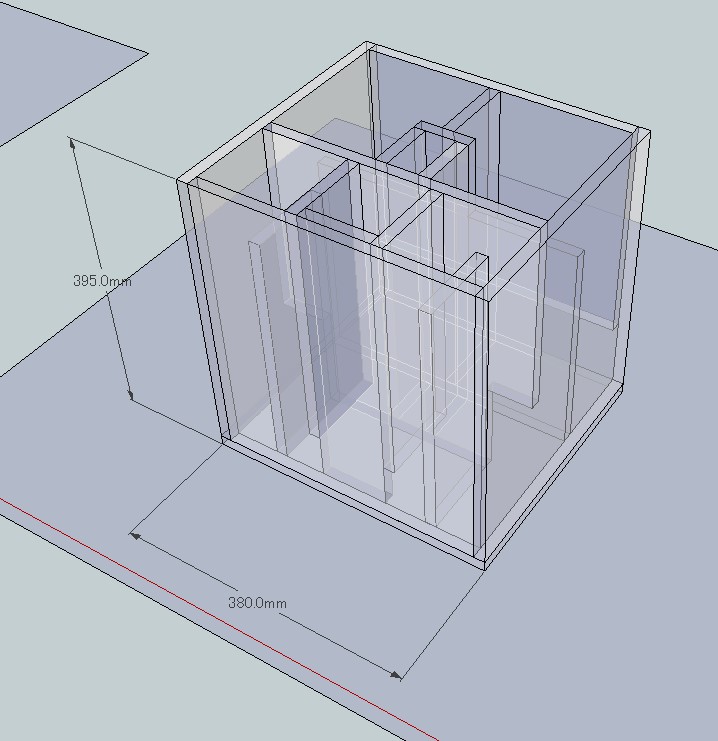

大きさは依頼主に悩みながらも決めてもらい、材も数多くある中から最終的にブラックチェリーと決まった。厨子のデザインも千差万別、世の中にいろいろと溢れているのだが、ある程度すっきりとしたデザインで洋室のリビングに置いて違和感のないものを目指し幾つか案を書いた中から決定。

10年近く大事に置いてあった良材のブラックチェリーから切り出して製作スタート。

天板と側板のつなぎは単純に直角に継いでも構わないが、意匠も兼ねてアリ継ぎにしてみた。扉も出来るだけスッキリとしたいので丁番も目立たないストレートヒンジを扉の上下端に取り付けることにした。天部はシンプルにしたので脚部は少しだけ凝った形状に。扉の取っ手をどうするか随分悩んだのだが、単板の扉は木材の年輪方向の収縮で時間が経過すると左右の扉間の隙間が少し広くなるはずなので側面に少しテーパーを付けた薄板を右の扉の左側に貼り付けて取っ手も兼ねる事にした。両扉の上下端から少し金具が見えるのだが、扉を開け閉めするにはどうしても回転中心が外に出ないといけないのでここは仕方ない。扉左右は、ブックマッチにして左右対称に。

扉を閉じる際のストッパーは出来るだけ目立たないように小さな磁石を仕込んでピッタリ閉じるように、なおかつ軽く開けられるように工夫した。で、完成後の開閉動画がこちら。手前の小さな棚は、厨子内部に置いてもOK。

一周忌を前に無事納品完了しました。故人を思う際の器であると思うと日常使いの家具作りと違った神経を使いました。無事納品出来、また喜んでもらいホッとしたのでした。

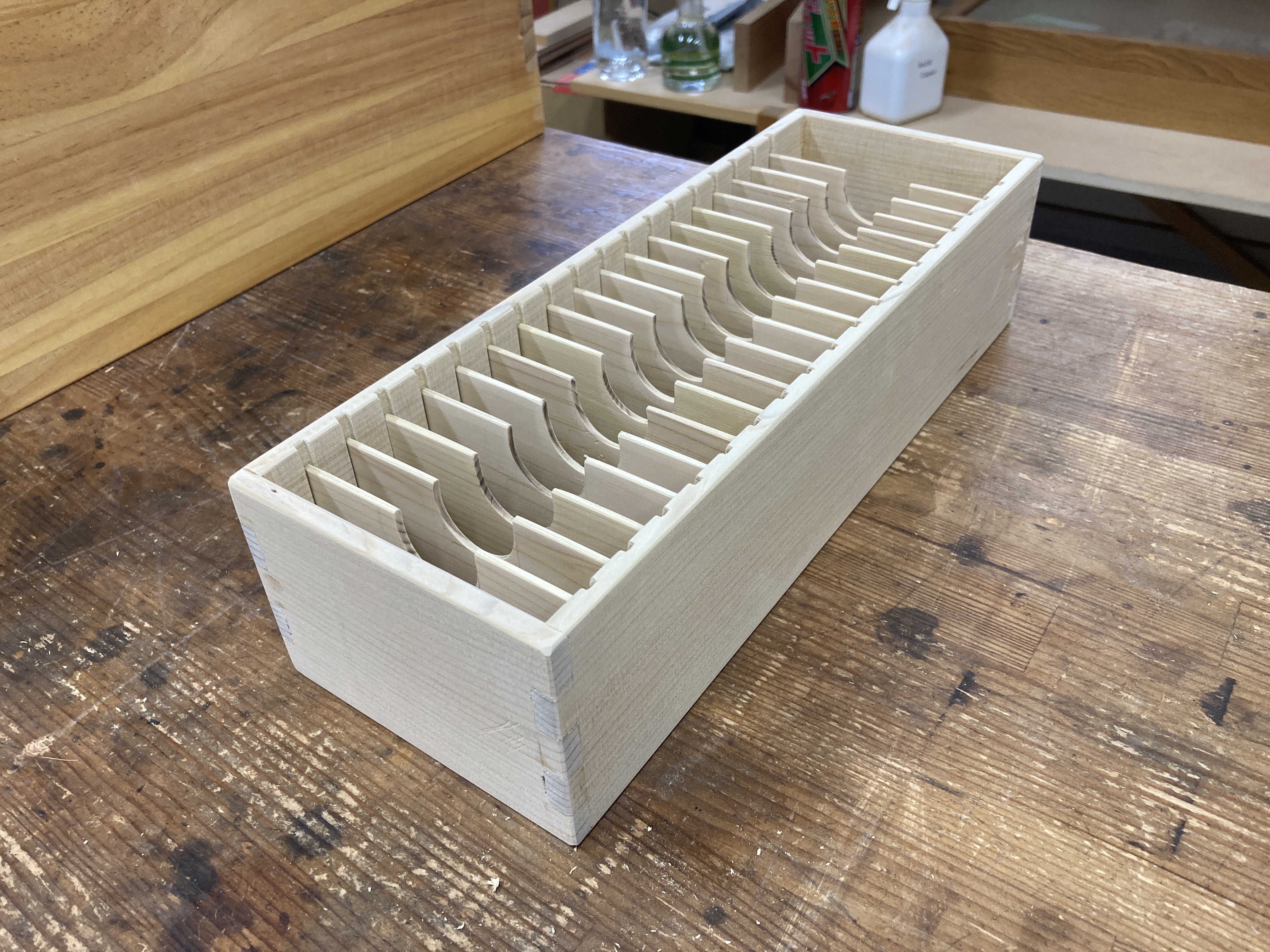

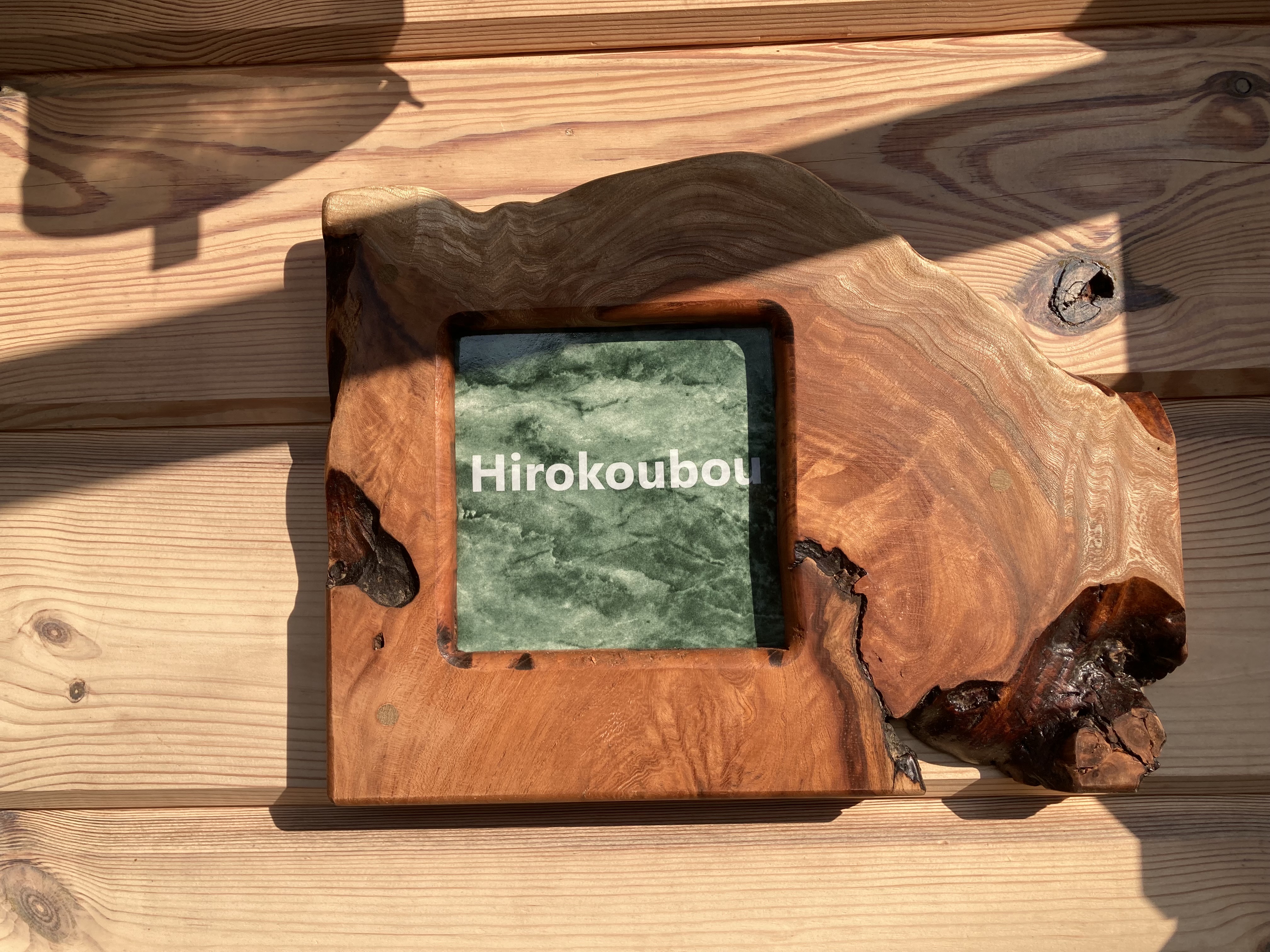

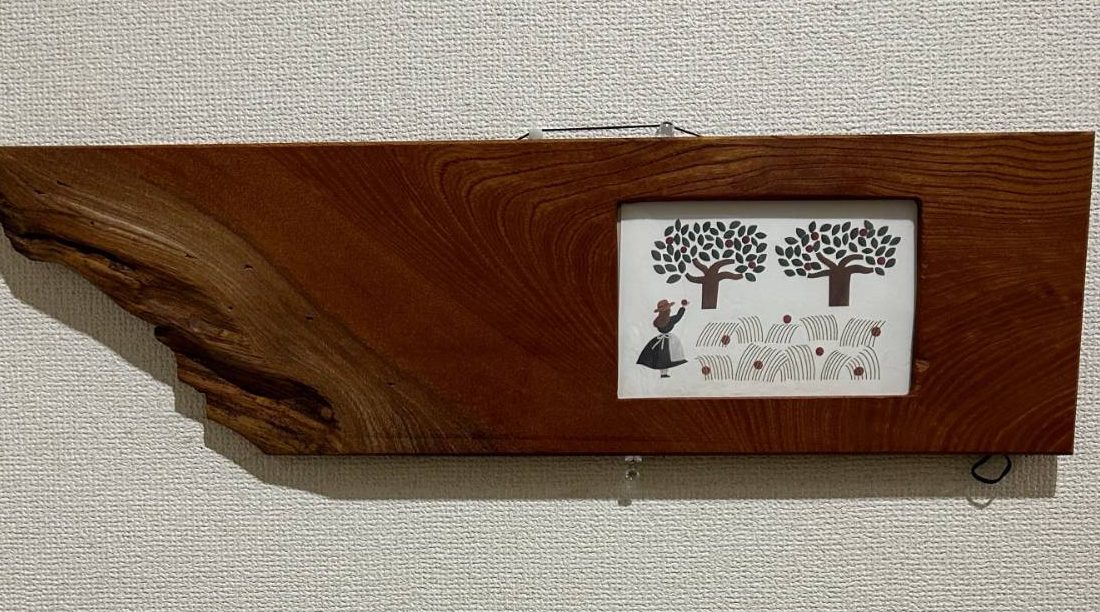

3.土鍋の台

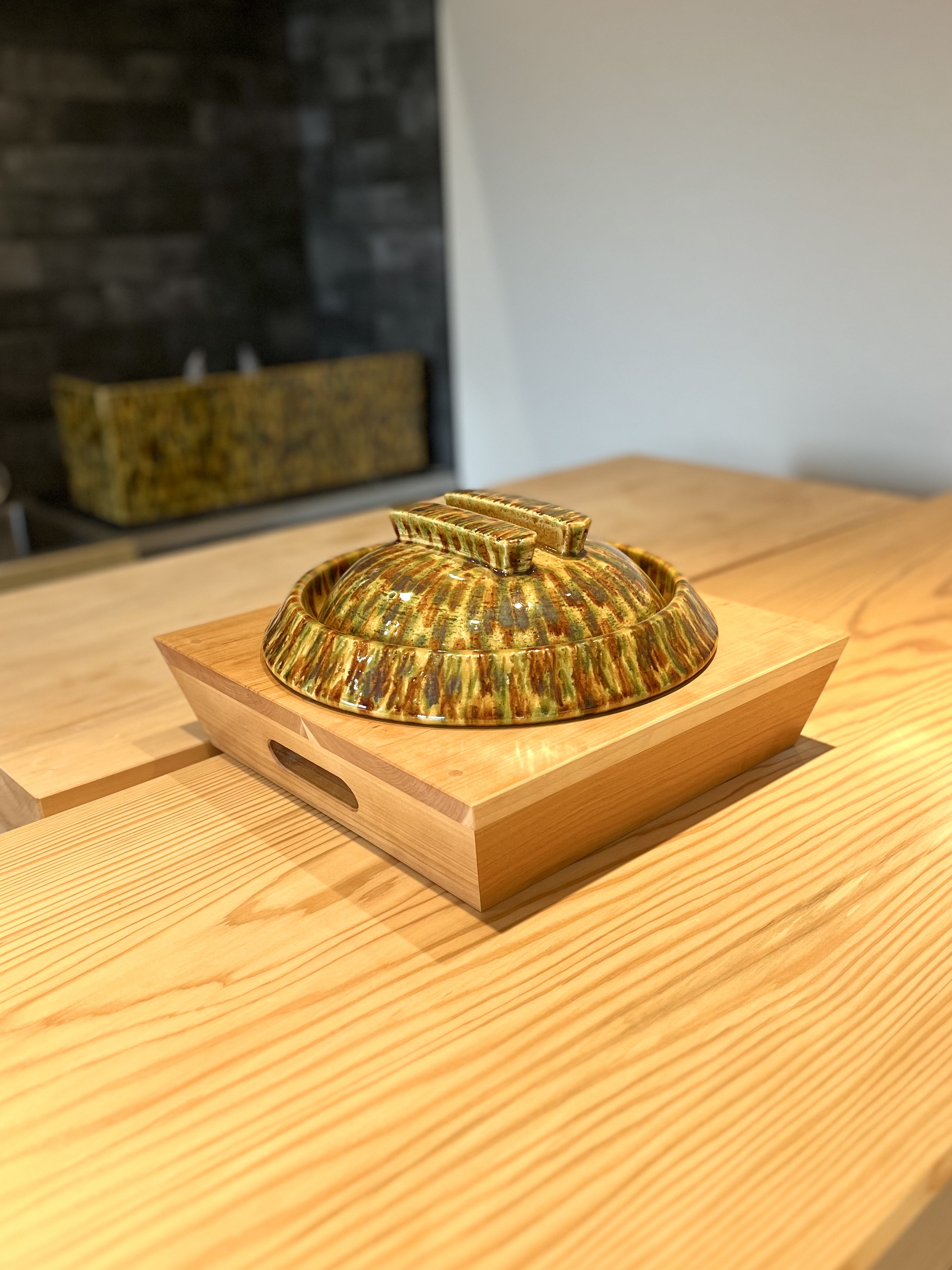

隣町の人気の土鍋屋さんから時々注文をもらって作る炊飯釜台なのだが、今回は新しい寸法のお釜向けにという事で新たな寸法で製作。以前製作した台の写真を紹介したことがあるが、今回は初の寸法で若干収まり具合も気になったので納品後にお釜が乗っている写真を頂戴したのでした。最初は台のみ。

お洒落なお釜が乗るとこうなります。

こんな器で炊けばさぞやご飯美味しいでしょうね。残念ながら我が家のキッチンはIHなのでお釜が使えません(涙)。

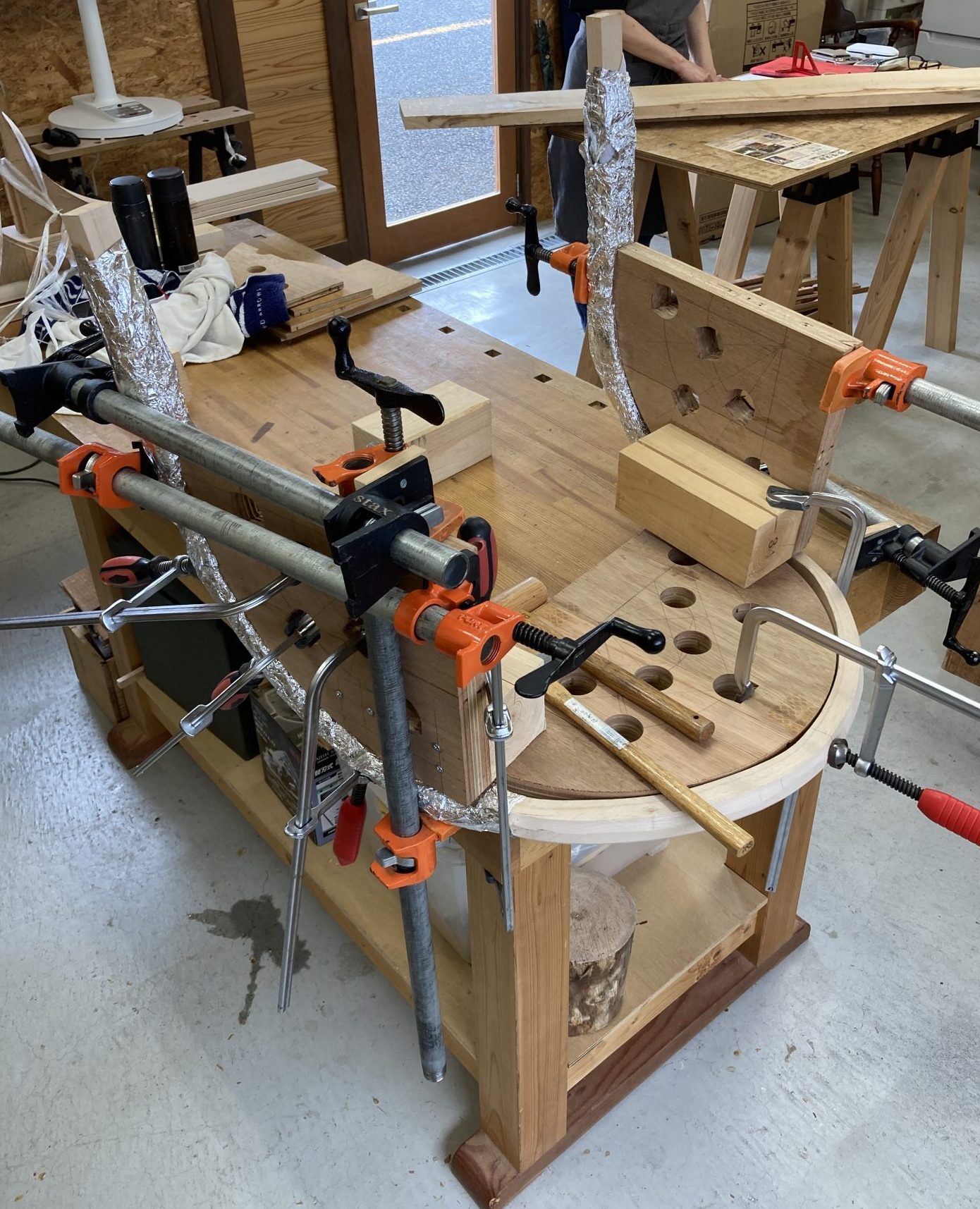

4.椅子修理

時々依頼される椅子修理は半分ぐらいが岐阜県は高山にあった今はなき「Winds 太平」社のもの。名古屋とか遠く東京から依頼を受けることもあるのです。今回の修理は同社のものでは初めてとなる回転椅子。まあ、回転部分は問題ないので単に回転機構付きのウィンザーチェアの修理です。

今回の椅子は背中部分の板が1本破損して折れていたので一旦分解して作り直します。脚部や座板が痛んでいることも多いのですが、今回はその辺りは問題なし背中部分の破損のみでした。背中部分の部材を優しくゴムハンマーで叩いて分解。古くなった接着剤を一旦削り落としてから再接着します。

クサビを打って固定されていた左右両端の丸棒から古いクサビを外して新しいクサビを準備します。

更に折れていた背中の板材を同じブナ板を使って同寸に加工して入れ替えて接着します。

後は、周りの塗装と同じような色合いになるように着色用のステインを重ね塗りして色を合わせ最後に透明ウレタン塗装すれば修理完成。今回のお客様は、東京在住ながらご実家が近江八幡にあるというご縁で依頼いただいたのでした。

以上、最近の製作でした。

天板下の構造

天板下の構造

画家の松井さんと

画家の松井さんと

和菓子が乗った写真

和菓子が乗った写真

扉を開けた時

扉を開けた時

ウォルナットでアクセント

ウォルナットでアクセント

小さな番犬が見張ってます

小さな番犬が見張ってます

巨大なのでスライドレール必須

巨大なのでスライドレール必須

塗装前

塗装前 塗装後

塗装後

開くとこんなこんな感じ

開くとこんなこんな感じ

天板外すと。。。

天板外すと。。。

見事!!

見事!!

栃皿拭き漆

栃皿拭き漆