先日からケヤキのダイニングテーブルに挑戦中。 実はこのケヤキ、今から6年近く前に長さ2mほどの丸太を買い6cmほどの厚さの板に製材してもらったものを自宅の軒下で乾燥していたのである。 趣味で木工を楽しんでいたころの出来心、というやつである。その頃の写真がこれ。

譲ってもらった方に当時(2010年4月)送ってもらった写真である。こうやって苦労して軽トラに乗せたとその時のメールに書いてある。モザイクを掛けるソフトがないのでいい加減な白抜きの顔にしてしまいすみません。

現地で製材して滋賀まで送ってもらい、我が家の駐車場で割れ防止のカスガイ(鎹という漢字を当時初めて知った)を打ち込み、狭い軒下で5年以上放置して乾燥させた(つもり)。 いかにも風通しの悪そうな狭い軒下だが仕方ない、邪魔なことこの上なしである。

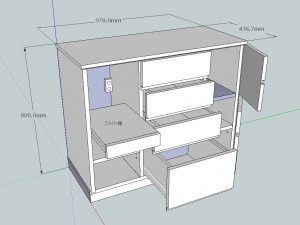

このうちの2枚を昨年工房に持ち込んでいたのだが、ようやく今月になって手を付けたわけである。一枚板でそのまま食卓に出来るほどの幅はないので2枚を矧いで天板にするのだが何しろ重い。 そもそもケヤキは比重が大きいうえに体積もあるので計算すると多分1枚40kg程になる。元の板の幅は50-70cmほどあるので鉋盤に掛かる40cmほどに直線状にカットして2枚を貼り合わせることにした。切断面を左右に並べたいわゆるブックマッチと呼ぶ木目が左右対称形となる剝ぎ合わせである。

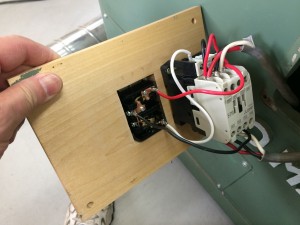

これは、一枚を丸鋸でカットした後で鉋盤にかけて平らな状態にしてもう一枚の未加工の板と並んでいる時のもの。ケヤキは、非常に和風テーストの強い木なので間にウォルナットの板を挟み込んで少し洋風の味付けをすることにした。で、その張り合わせ中の写真がこれである。この状態で大きさおよそ180cm x 85cmの厚さ5cmほどである。 こうなるともう一人では作業台の上で裏表をひっくり返すのが関の山、台から降ろすことも出来ない。何カ所かテッポウムシ(多分)が食った跡の指先ほどの穴があるので別のケヤキを削って蓋をした。

ということで今はほぼ完成した天板を壁際に立て掛けた状態。これから依頼された別の家具に着手するので(材木がやっと今週手に入る予定)脚の製作はしばらく先の見込みである。注文があって作っているわけでなく、納期未定で自宅用となる見込み。