前回報告から早くも3カ月、次々に作品が生まれています。

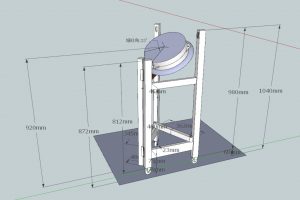

1.キャビネット

木工女子Kさんのキャビネット。框(かまち)づくりが得意で小さな紙に書いた簡単な図面だけで複雑なほぞ構造も難なく仕上げられますが、今回は大作とあって珍しく大きな図面を書かれました。今回もキレイにすっきりと仕上がりました。

スライドレールを使って軽やかに開く引き出し2段。ご友人からの依頼作だそうです。

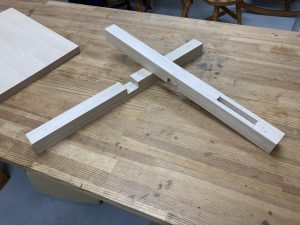

2.サイドテーブルなど

こちらも木工女子、Tさんの新作。とてもお洒落なサイドテーブルです。クルミの木を初使用。十字に組んだ足元は中心部が少し宙に浮いた軽やかな構造。天板を支える柱は旋盤を使いこなして微妙なカーブの円柱で、八角形の天板の面取りも素敵です。

その前に作られた足踏み式アルコールスタンドは、今回で4作目。フットペダルを踏めばピアノ鍵盤が下がってアルコールがスプレーされます。前作を見たり使った方から依頼が続いています。随分前に作られた1作目も毎日踏まれながら何の問題もなく活躍しているそうです。

3.格子模様の裁縫箱

奥様へプレゼントとして製作されたCさんの格子模様裁縫箱。とても手が掛かっていますが、あざやかな出来上がりです。重箱のように重ねられます。裁縫箱というより宝箱? 工芸品の香りです。

4.小引き出し競作

コロナも昨年秋ごろから少し感染の恐怖感が落ち着いてきたからなのか、4名の方が前後2カ月ほどの違いで教室に参加されました。新規スタート後しばらくは決まった課題作で道具の使い方などを覚えてもらうのですが、その課題も4作目になると手の込んだ小引き出しに挑戦してもらいます。その小引き出し4作品が相前後して完成しました。

最初はT1さんの山桜の引き出し。黒檀のストライプ状の引手がカッコいいです。

Yさんのナラ材引き出し。

そしてT2さんの山桜製。

最後は先週完成したT3さん(3人の名字が「た」!)。ナラです。

この作品からは、材料の板も製材所から届く帯鋸で切断しただけの荒材を初めて使ってもらいます。本体のアラレ組みや引き出しの精密加工を初めての木工機械を多用しつつ、更につまみの旋盤加工など色々と新しい技に挑まれます。

すき間なくピッタリ作ると引き出しは、こんな芸も可能です。

5.座卓ほか

上の小引き出しのT1さんがその後作られた栗材のコタツ。38mm厚の栗の板を高山の材木屋さんから初購入。適当な枚数を買ったら幅広のいい材が使いきれないほど届いたとのこと。当分、栗の作品が続きそう。このコタツの天板、栗の板を3枚矧いで両側の耳を残して個性的な作品になりました。

また壊れてほぼバラバラに近い海外製の椅子を修理再生もされました。

6.番外編

工房近所のY氏。実は高校の同級生なのだが時々工房に遊びに来てくれたり、自宅裏山で切り出したヒノキを持ってきてくれる。先月、木工がしたいという事で教室番外編でヒノキのオリジナル踏み台を作られました。デカくて頑丈だけどカッコいい。5月からは、彼も毎週教室に通って来てくれることになったのでした。顔出し、許されたし!

7.番外編の番外編

ゴールデンウィークに親戚の甥っ子一家が東京から四国へ戻る道中に我が家を訪ねて来てくれた。小6の息子が木工をやって見たいということで一家でいちにち木工三昧。近所に住む孫兄弟も駆けつけて来て5人が同時木工。いろんなものが出来ました。 脚つきまな板(母)、カードゲームのスタンド(父)、壁掛け棚(小6)、本箱(小6/4孫兄弟)。顔出し許せ!

栗の木

栗の木