今年も9月2日から高山市で開催された「飛騨の家具フェスティバル」の見学に行ってきた。 高山には飛騨産業や柏木工、日進木工、シラカワなど全国展開している大手家具メーカだけでなく、中小家具メーカーも数多く存在し、さらに木工学校を卒業しメーカーや工房で修行した後個人で開業している個人工房も数多く集まる稀有な街である。このフェスティバルにはその個人工房から大メーカーまでが、ひとつの会場に揃って家具の展示をしているので大変おもしろくかつ勉強になるのである。競争しているのは、事実かと思うが、同時にうまく助け合って共存しているところを目の当たりに感じる。飛騨の家具という共通ブランドを立ち上げて認定にパスした家具にそのタグをつけるなど大した仕組みである。新作家具も多く出るし、社によってはショールームを新築したりと概して各社も個人も大変元気である。見習わねばならぬ、と思うだけでも行く値打ちがあろうというものである。

玄関スツール

太鼓台改造

近江八幡在住の和太鼓奏者でかつ自らの和太鼓教室で子供から大人まで教えている方からの依頼で太鼓台の改造を行った。

演奏時の太鼓の位置が高すぎるので低くしたい、合わせて脚先にキャスターを取り付けて移動を容易にしたいとのこと。X字状の脚をただ切り詰めるだけでは足元が狭くなりすぎて不安定になりそうだし、そのまま太鼓を乗せる保持板の位置を下げると太鼓が乗らなくなる。ということでX字の角度を開いた上で更に保持板の位置を下げ、キャスターを取り付けても太鼓位置を目標高さまで下げることとした。角度変更と保持板取付位置変更のさじ加減が微妙で苦労したが、何とか目標通りに改造完了。デジタル角度計があればこその改造作業だった。

実は、8月30日に近江八幡和太鼓フェスティバル第1回が安土で開催されるとのこと(リンク先はここ)。パンフレットによれば、あづち信長出陣太鼓、近江太鼓団 UZUMAKI、ひむれ和太鼓教室生 中級クラス、湖鼓Ro、ひむれ太鼓、八中太鼓といったグループが出演されるらしい。恥ずかしながら私にとって初の和太鼓コンサートでもあり楽しみにしている。好評で入場券売り切れらしいが、参考まで。

暑さの中で機械整備

お盆が過ぎて少しはマシになったが8月は暑かった。 エアコンのない機械室は、日中40度を超えることすらあった。汗でぬれた手で機械の鉄製定盤を触ると数日後には手の形に錆が浮いてくる始末。細かな木の加工をする気力も些か萎えて、気分を変えるため機械整備をした。

ひとつ目は、ボール盤のインバーター化。元の100Vモーターを取り外してヤフオクで落札した三相200Vモータに載せ替え、やはりヤフオクで調達したインバーターを取り付けた。ボール盤は、ドリルサイズに合わせてベルトを掛け替えて回転数を変える必要があるが、改造後はツマミを回すだけで600~3000回転まで無段階に変更可能。回転数もデジタルメーター直読である。スイッチもドリルを押し下げるレバーの先に取り付けた。そもそも左手で木を押さえ、右手でレバーを操作すれば、ボール盤左側面のスイッチを入れる手が残っていない。設計思想が間違っている訳である(と思う)。ということで改造後はすこぶる快適、汗も少しは減ろうというものである(減らないけど)。

ふたつ目は、角のみ盤のやはりインバーター化。角のみ盤もボール盤同様にドリルの刃が回転して刃を囲む四角の角ノミで木に四角の穴を押しあけるのだが回転数を変える設計になっていない。それにスイッチを切った後、モーターの惰性回転がダラダラ続いて操作感が快くない。インバーターを取り付けると加速も減速もパラメータで自在に調整できるのでこのダラダラ回転がなくなりピタッと停止するようになった。ということでこちらも改造完了。

3番目は、ここのところ空気漏れの激しかったエアコンプレッサーの修理。サンディングした後の木の粉を導管から吹き飛ばしたりするのに使うのだが(タイヤ交換もね)、満タンのエアが10分ほどで抜けてしまうほどひどくなっていた。空気漏れの音はするもののどこからなのか見つからない。そこで近所の百均へ行き、おもちゃコーナーでシャボン玉セットを購入。還暦過ぎのオヤジが必死にシャボン玉を機械に吹きかけている姿、決して孫には見せられない。で、シャボン泡の発生で無事に漏れ個所を発見、圧力計の曲管センサー部の半田が裂けて空気が噴き出していた。半田ごてでの修理はあえなく失敗したので新たに圧力計をホームセンターで購入して交換した。以後、タンクの空気は数日たっても全く減っておらず無事修理完了。

ところでこういう整備をしている間に太鼓台の改造依頼を受けた。演奏位置が高すぎるので低く改造し同時にキャスターを取り付けて欲しいとのこと。これについては、また後日。

(9/12 追加)

角のみ盤のモーター回転数を変えるのにインバータの操作パネルでは、やり辛いので新たにボリュームつまみを追加して、ついでに木の板もシックに黒く塗装。大きめの角のみを使うときには回転数を落として静かに加工。自己満足の世界である。

仏壇

以前の職場の同僚だったY氏からの突然の電話でそれはスタートした。同居されていた高齢の母上がお亡くなりになり、間もなく四十九日の法要を迎えるにあたって仏壇を用意したいとのこと。マンション住まいでもあり、仏間を決めて仏壇を置くことも考えたがむしろリビングルームにさりげなく新たなスペースを設け、日常生活に仏様との対話を溶け込ませたいとの希望であった。広いリビングルームの壁一面を占めるキャビネットのひと区画をあけるので、仏壇のように使える棚の製作を依頼したいとのこと。キャビネットのどの場所でどんなスペースにしてどんな棚を何の材で作るか、ご夫婦と相談の結果を図面にして、最終的にウォルナットを用いて完成したのが下の写真である。法要の二日前に滑り込みで完成し、設置直後に撮影させてもらった。明日には、仏像・仏具とともにご位牌が置かれることになる。

この方面の知識も礼拝の儀礼も極めて不勉強の身で、製作にいささかの躊躇もなかったわけではないが、天寿を全うされたご母堂様には天国から優しく見守っていただけているのではと想像した次第である。合掌。

夕涼み会

工房のあるあきんどの里に隣接する近江兄弟社幼稚園が、7月25日夕方から夕涼み会を開催するということで、例年あきんどの里にある各店舗も園児や保護者に食事提供などを行うのが慣例となっている。さすがに工房が食事提供と言う訳にはいかないので園児(の親かな)向けに木工品を広場の屋台に並べようと準備中。いつもの小物木工品だけでは面白くないので、ドミノ倒しの小さな木端を用意。さらにフジタサキエさんにイラストを提供してもらうことに。子供向けならこれでしょ、ということで「上半身マンと下半身マン」、彼女オリジナルのユニークなイラストの数々である。はがきサイズの写真立てを急遽1ダースほど製作してイラストはがきとセットで販売予定。 イラストはがきだけでも販売。 還暦過ぎのオヤジに園児(ならびに若い保護者)の嗜好は予測不可能ではあるのだが、豪快に売れ残るのかはたまた完売か、楽しみではある。

子供椅子・他、と写真撮影

工房オープン以前からケヤキの子供椅子が製作途中のままだったが、知人のお孫さん用に注文を受けて先日から部材の仕上げ・組み立て・接着を経て、きょう仕上げ塗装を終えて無事完成。 ついでに大昔買ったグラペと呼ぶ背景紙を広げて写真撮影をしてみた。グラペというのは、グラデーションペーパーの略で要はおだやかに濃淡のついたデカい紙である。早い話、写真館で記念写真を撮るときの背景のように壁と床の境目のないきれいな写真が撮れるという仕掛けである。もっとも撮影用の照明まではないので(天井の蛍光灯と窓からの自然光だけ)それなりですが。このデザイン、5-6年前の初号機から7つめで、ほんのわずかずつ進化中。お孫さんにいかが? お孫さん成長後は鉢台として第二の人生も。

ついでに先週末から陳列しているスマホスタンド、タブレットスタンドを並べて写したのがこれ。恥ずかしながら写っているiPhone6とiPad mini3 もどきは、木の板にこれらの写真を紙に印刷してスプレーのりで貼りつけた代物である。タブレット用は、スタンドを上下をひっくり返すと用途に応じて傾斜が変えられるというところがミソ。片方は傾いて、もう一方はほぼ直立。当工房オリジナル・デザイン、他にはない(と思う、調べたわけじゃないけど)。

コタツ座卓、納品完了

5月に注文いただいた座卓(兼コタツ)がようやく完成し、昨夕無事納品を終えた。今回、一度組み終えた後の天板全面を手のひらで触った際、若干の凹凸を感じた。目で見てもわからないが敏感な指先は、僅かな段差もキャッチするのである。悩んだ末にもう一度天板のカンナ掛け直しをした上でスクレーパーという道具で再度表面を整えて今度は満足のいく平らな面に仕上げることが出来た。

完成してオイル塗装をした瞬間、見違えるようにあでやかに変身し思わず声をあげてしまう。今回使用した山桜は、板の場所によって上品さを感じる部分と木目や地模様によって野性味を感じる部分が隣り合っていて、実に不思議な魅力をたたえている。

因みに冬場にはコタツとして使えるように天板は脚部と固定せず、ダボという短い丸棒を天板下に設けた穴にはめ込むことでずれないようにしている。これから長くK様宅で活躍することを祈りたい。

(山桜、70 x 80 x 33cm)

オリジナル・イラスト

4月に工房オープンして以来、オリジナル・イラストを木工房 YZオリジナル額縁と共に展示販売しているが、数も減って来たので追加製作し、新たなイラストを追加展示中。 作者のフジタサキエさんは、近江八幡生まれ福岡在住のイラストレーター。友人の娘さんという縁で実現した当工房唯一のアート作品です。彼女が修行したパリの空気を味わってください。今回製作した額縁は、イラスト作者自らに手伝ってもらって完成したもの。ガラスに背景が反射して写真が少し見づらいのですがご容赦ください。

工房では、要望に応じた特注サイズ額縁の製作もしています。各種写真や書画、表彰状などを入れて飾りたい方、あるいはプレゼントにいかが?

竹尺工場訪問

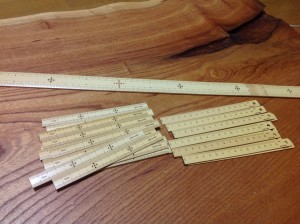

忍者で有名な滋賀県甲賀市に日本で唯一竹尺を製造している会社があると聞いて、その岡根製作所をきょう訪問してきた。近所の方にその存在を教えてもらったのだが、当然ながら竹が材料なので工場中竹材だらけ。竹尺工場には家具作り用と同じような機械も多く親しみを感じた。小は携帯ストラップの数センチの竹尺から大は2メートルのものまで品ぞろえ豊富。高速のサービスエリアでもお土産用として売られているのだとか。

当たり前の話だが、工房で定規を使わない日はない。15cmの短いものから1メートルのものまで各種直定規やいわゆるサシガネ、全部金属製だが10本以上はある。特に15センチの短いものは、機械のそばで使ってついそこに置きっぱなしになり、必要な時すぐに見つからず作業リズムを乱すこと甚だしいので今では4-5本に増殖してしまった。

そんな訳で竹尺と聞いただけで興味をそそられるのである。丁寧な手作りで一本一本仕上げられているにもかかわらず求めやすい価格なので、自分用と工房の土産物用として15センチの短いものを30本ばかり購入してきた。工房の名前も特注で入れてもらえるが、数がまとまらないと名入れ費用が竹尺より高くなり、工房名は自分で焼印を押すことにした。

合わせて1メートル竹尺を1本購入。金属製定規は1メートルにもなると結構厚くて重くなり、うっかり材木に定規の角が当たると木にザックリと傷がつくことがある。竹製だと軽い上に木と同じような硬さで傷もつかないに違いない。