私の工房の注文主は、基本的に市内あるいは近隣の方が殆どなのだが、ごくごくまれに遠くの方から依頼をいただくことがある。曲りなりにホームページを構えて製作記録のような感じで作品紹介やブログで製作時の苦労話を書いたりしているので、それを偶然に検索などで見つけるという(検索で上位に出てくるとは到底思えない)、私にとっては奇跡のような出来事が重なって、県外からの問い合わせメールを年に数回頂くのである。その奇跡の記録。

今回のペン陳列台の依頼主は、何と東京で文具店を営まれている方からであった。私が時々旋盤で作るボールペンや万年筆を陳列するために作ったペン陳列台の写真をホームページで見つけ、興味を持っていただいたらしい。電話やメールのやり取りを数回重ねて、寸法や使用材(山桜)が確定し、製作を開始。工房にとっては、大量注文ともいえる1ダースもの陳列台である。

偶然、このころにいくつか重なった注文で山桜を選ばれる方が多く、在庫も払底しいつもの材木屋さんから山桜が(私にとっては)どっさり届いた。理想を言えば幅30cm以上で真っ直ぐで反りもなく節が全くない板材が欲しいものだが、そんな木はまず存在しない。大なり小なり節や割れ、曲がりや反りがあり、幅も20cm足らずからのこのような板から製作物に合わせて適当なものを選ぶわけである。とは言え今回の山桜小径木ながら山桜らしい色合いの癖の少ない上材ではある。

今回は、台幅が18cmなので適当なものを選んで貼り合わせなしの1枚板だけで1ダース揃えることが出来た。

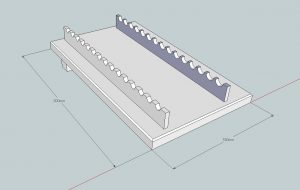

上記の図面のようにペンを乗せる半円状の掘り込みが連続する薄い受け部材を全部で2ダース作らねばならないが、それだけの数量の半円(全部で360個!)をキレイにカットするのは手作業では、容易ではない。ドリルで開けるかルーターの丸ビットで開けるか、思案のしどころではある。無い知恵をいろいろ絞って、板を2枚並べて板の境目にドリルで穴をあける(すなわち半円を2個同時にあける)治具を作ってオマケに一度に数枚重ねて掘るという奇策を思いついた。

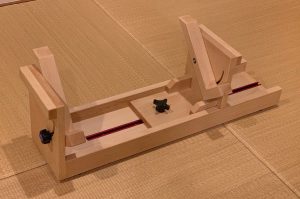

というような苦労を重ねつつ、部材の準備ほぼ完了。工房のペンを数本置いてみた。

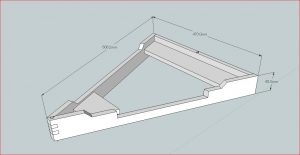

台は、ガラスケース内に陳列した際に商品が見やすいように傾斜をつけて欲しいとも言われているので傾斜カットした脚も準備し、これらの部材を定位置に取り付ける治具も考案して無事組み立て接着し、オイル塗装して並べてみた。

何とか、滑り込みで納期に間に合って、お江戸に発送出来たのでした。お客様に台が届いたその日のうちに万年筆などが並べられた写真もいただいた上、「とても素敵な仕上がりで、スタッフ一同感激しております!」という大変嬉しいご連絡までいただきました。職人冥利を感じる一瞬です。高級万年筆などが200本近く陳列されたド迫力です、あな嬉し!!

因みにこの東京の文具屋さん、「たがみ文具店」という品ぞろえ豊富でオシャレな文具店です。昔はデパートなどに行くと文具品売り場に行くのが好きでしたが、近江八幡には大きな文具店なんて無いし、デパートもまず行かない。。。東京にお住いの方、是非訪ねてみて下さい(学生時代の同級生ぐらいしか東京在住でここ見るひといないか?)。私も東京に行く機会があれば(滅多にないのですが)是非行きたいものです。いつの日か、木工房YZの手づくりペンも何本か置いてほしいなあ。。。