竹中大工道具館でひらかれた「我谷盆を作ろう」ワークショップ(10月4日開催)に参加して来た。我谷盆(=わがたぼん)というのは未乾燥の栗の木の一枚板を掘り込んだ素朴で味のあるお盆で、今はダムの水底となってしまった石川県の我谷(こちらはわがたに)でかつて盛んに作られていたらしい。

これを木工家の森口信一さんが長年かけて復興し、その作り方を広く普及しようと努力されている。そのご本人を講師として招いて同館でひらかれたイベントである。参加総勢12名、幸い抽選に当たってその一人として参加することが出来た。

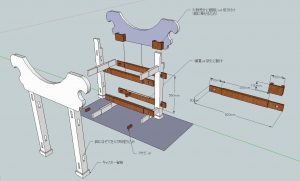

SNSでの拡散や宣伝、大いに結構という事だったので、写真を貼っておきます。こうやってステップごとに作り方の実演があり、それを見習って受講生がそれぞれ作業台で進めていくわけです。

受講生の約半数は(私も含めてだけど)年配男性ではあるのだが、私と同じテーブルの6名のうち女性3名、若い男性2名であった。最近木工界にも木工女子勢力が着実に増えている、どこぞの内閣とは大違いではある。

このブログを読んでくれる奇特な方の中に自分でもやってみたいと興味を持たれる方は僅少だとは思うが、そういう方のためもう少し詳しく製作過程を記録されているホームページを見つけたのでそのリンクをここに貼っておきます。やはり森口さんが講師で2017年に開催されたワークショップのようなので殆ど今回と重なるかと思います。因みに岐阜の森林文化アカデミーで昨年開催されたときの記録のようです。

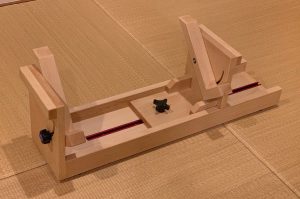

という訳でワークショップの内容はそちらを参照してもらうことにして、私の作ったお盆がこちら。森口さん特製の栗のアク汁で調合された塗装液を塗って仕上げている。

製作途中

製作途中

完成後

完成後

長辺の片側に栗材をクサビで割った際の割れ面が残っていて、このカーブが面白くそのまま残したので、そこだけは平のみではうまく対応できず少し苦労。あと四隅は、掘り込んでいく際に最初に丸のみで木目を断ち切る必要があるのだが、そこを強く打ちすぎて丸い傷跡が四隅とも残ってしまった、残念。

まあ一回目のチャレンジとしては良しとしたい。栗の木は、工房に沢山転がっているので、材料としては幾らでもあるのだが、家具用の材は乾燥済みで生木と違ってすっかり硬くなっているので掘るのは困難と聞いた。でもまあ、今度再チャレンジしてみたい。

私の作る木工品や家具は、どれもこれも直線と平面がメインで多少は円弧の部分もあるのだが、基本数式で表現できるようなものばかりである。何しろ根が理系出身者なものでついそうなってしまう。数年前から付き合いのある近所に住む漆工芸家の藤井氏には、そんなまっすぐなものばかり作って何が面白いの、としょっちゅう皮肉を言われている。彼の作品には、一切直線も平面も登場しないのである。芸術品と実用品は違う、とか言って反論したりもするのだが、最近少しづつこういう自然な線のものに惹かれ始めているのを白状しておきたい。

因みに新神戸駅から徒歩数分のところにあるこの竹中大工道具館、私のお気に入りの博物館で、これまでにも講演会や鉋の研ぎ教室など何度も行っている。木工や刃物好きにおすすめの場所である。以前のブログをさがせば、その際のが幾つかあるはず。

製作途中

製作途中 完成後

完成後