12月に郵便ポストを納めたお寺さんに今月は傘立てを無事納品完了。お寺の行事で来客が多い際にも対応できるやや大ぶりの傘立てである。設置場所が玄関先の収納棚の隣の50cmほどの空きスペースにピッタリ収まるサイズで収納棚のナラの木目とも合わせるために同じナラ材を使った。

最初は、こんなデザインを書いてみたのだが、さしたる特徴もなく今ひとつ。複数の傘を立てると向きも乱雑になりリフォームされたばかりの新しい玄関がごたごたしそう。

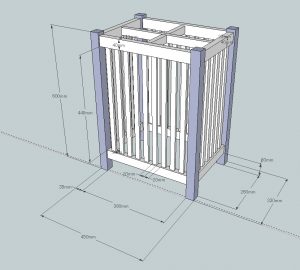

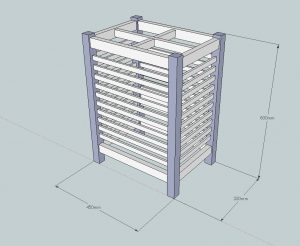

で、書き直したのが、これ。傘を吊り下げられるようにしたので傘の向きが揃ってスッキリするはず。ご住職が袈裟を着て雨天にお使いの際の傘サイズは、通常の物よりひとまわり大きそうなので予めサイズを聞いたうえで十分に収まる高さにしてある。

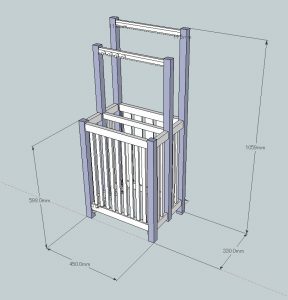

ついでに玄関先に設置したイメージ図も作って見てもらい、これに決定。デザインツールに付属のペイント用の素材がイマイチなので木やタイルの質感はいまいちだけど、まあイメージなので。

いよいよ、ナラ材を使って製作開始。格子のあるデザインなので部品数やほぞ・ほぞ穴が沢山必要でそれなりに加工は手間取ったものの何とか準備完了。

接着手順を間違えないように順番に組み立てていく。

というような段階を経て無事完成しました。

細かい配慮も幾つか。。。折りたたみ傘を吊り下げるつまみも4個ほど取り付けてみた。

濡れた傘を入れると雨水が垂れるのでそれを受ける角皿を底部分に引き出しのように差し込めるようにした。これは、傘立てが完成してから底部の寸法を控えホームセンターを探し回って見つけたピッタリサイズのアルミ製。

塗装を終えて無事に玄関に収まりました。隙間スペースに設置する最初の瞬間はちょっとばかり緊張が走りましたが、無事最初の図面通りに置けて一安心。玄関キャビネットと色・質感も揃い、寸法もドンピシャ。

すっかり気に入っていただき、頼んでよかったとのありがたいお言葉を頂戴いたしました。こちらこそ有難うございました。

因みにこれが新しい作業台での最初の木工となった訳ですが、いやあ新しい万力ふたつ大活躍してくれました。そちらも満足満足!!

同級生M氏の完走完走祝い

同級生M氏の完走完走祝い