興味ある方はいないと思いますが、機械改造小ネタ集を。

1.ほぞ切治具 (tenoning jig) 改造

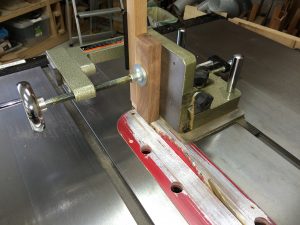

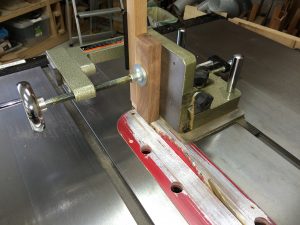

テーブルソーと呼ぶ丸ノコ盤に取り付けてほぞ(tenon)を切る道具が割と安く市販されていて、見た目にも精密なカットが出来そうなので大分前に購入した。 この写真に示す道具でテーブルソーの定盤に掘られた溝にはまるレールが取り付けられた台の上に木材を垂直に固定して丸鋸の刃の高さと刃からの距離を調整して望みのほぞをカット出来るということになっている。

で、この溝にレールがピッタリと収まればいいのだが、僅かなゆとりがないとレールがスムーズに動かないので実際には溝幅よりレール幅は少し狭くなっている。となるとレールが若干ガタつくので、それを調整するためにレール内に3カ所ほど通しネジ穴をあけて、いわゆるイモネジ(最近はホーローセットと呼ぶらしい)で溝の壁面を押さえて隙間を小さくできる工夫がされてはいる。とは言え、このイモネジは使うたびに六角レンチで頭の出具合を調整しないとすぐ緩くなってしまい、用をなさない。精度がそこそこ無いと両面をカットするほぞだと誤差も大きくなり、きつ過ぎたりゆる過ぎたりして具合が悪い。

という事で何かいい手はないかと考えていたら通販ホームセンターとでも呼ぶべきモノタロウのカタログでいいものを発見した。ボールプランジャーと言ってイモネジの内部に鋼球とスプリングを設け、その鋼球の約半身がイモネジ先端から飛び出して対象物を押さえつけられるようになっている。軽過重用とか重過重用やら幾つも種類があったが 、適当なものを選んで取り付けてみたらバッチリである。レールがぴたりと溝壁面の一方にスプリングで押し付けられるようになった。自己採点で70点。

一番左は元のイモネジ、先端がすり減っている。2番目は軽荷重用、ネジ部に回転止めのプラスチック棒が埋め込まれていて緩まないのだが、いかんせん抑える力不足。右端のが重過重用で採用決定、2個で300円程度と安価。これで精度が0.1-0.2mm改善して再現性もよくなる(はず)。下の写真でレール脇からボールプランジャー先端のボールが覗いているのが分かると思う。

2.角のみ盤改造

これもモノタロウのカタログを眺めている時に発見して思わず購入。角のみ盤は大きなレバーで角のみを木材に力ずくで切り込むのだが、その際の穴の深さを調整するためのストッパーとして鉄の円盤状の板を2枚重ねて任意のボルト位置で固定できるようになっている(写真赤丸部)。この円盤同士を強く押し付け合うとしっかり固定されて動かなくなるのはいいのだが、緩めるのに力が要る。 軽く押し付け合っただけだとふたつの円盤が一緒に容易に動いてしまう。

大した問題ではないが、何となく使っていてストレス感が残るのである。ということで見つけたのがウェーブワッシャー、要は薄いワッシャーに波状のゆがみを付けたもの。長いボルトの取り外しは結構面倒だったが、ついでに錆と汚れも掃除して間にこのワッシャーを取り付けたのが次の写真。 一方の円盤を軽く押し付けるとこのワッシャーのスプリングが効いてしっかり固定される。これまた1個数十円の出費(一袋に沢山のワッシャーが入ってたけど)で効果大。自己採点で50点(これで工作精度が上がる訳でもないし)。

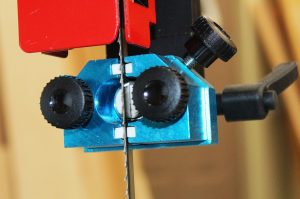

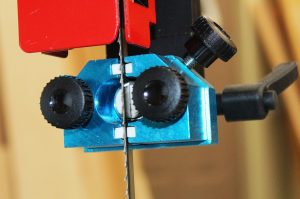

3.バンドソーのガイド部改造

これは、大分前の改造。バンドソーの鋸刃位置を切断中にも同じ場所にとどめるために左右からセラミックスの棒で挟み込む構想になっている。で、ブロックを固定するのにこの写真のような(改造前の写真を撮り忘れたのでネットで似た機械の写真を流用)丸い大きめのプラスチック製の頭が付いたボルトを手で締めるようになっているのだが、手の力ぐらいでは充分に締め付けられない。使っているうちにブロックが動いて鋸刃が左右にブレて切断幅が変わってしまう。仕方ないので大きなペンチで締めるのだが、面倒なうえに徐々にプラスチックが欠けて来た。ということでモノタロウ・カタログを眺めてパーツを注文。

Before (ネットから)

Before (ネットから)

そこでクランプレバーと呼ばれる大きな取っ手の付いたボルトに交換してみた。 見た目はいささか無骨だが極めて具合良好。 手だけで確実に容易に固定できるようになり、これは自己採点80点。

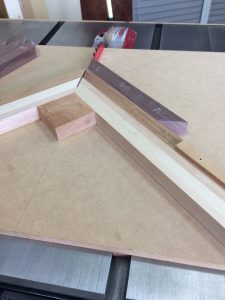

4.手押し鉋の電源スイッチ

時々改造を続けている手押し鉋盤の電源スイッチ。前回の改造で最後かと思ったのだが、OFFボタンがイマイチ。 赤く塗った非常停止板の穴から指先でONボタンを押したあと、指先がこの停止板に少しでも触れるとその勢いで停止板の突起でOFFボタンが作動してしまいモーターが止まってしまう。このパナソニックの開閉器のOFFボタンは、ほんの少し押しただけで接点が離れてしまうのが原因。ONボタンは数ミリ押し込まないと接点が付かないのにOFFボタンが敏感すぎるのである。欠陥じゃなかろうかとも思えるが、多分これが仕様なのでしょうね。

仕方ないので、別途OFF 専用に丸型スイッチを調達して、非常停止板をそちらに移設した。 もはや非常停止板の穴の奥にONスイッチは存在しないので穴は必要はないのだが、取りあえずこれまでのを移設。

元の部材をそのまま使って改造したので、位置もイマイチだしネジ穴も残っていてカッコ悪い。きっとそのうちまた改造に違いない。 でもまあ、不愉快なモーター遮断はなくなったので60点。

こうやって並べてみると、我ながらチマチマと細かいね。まあ、時々こういうのをやって気分転換してるような次第。ここまで読んでくれたヒマなあなたに感謝。

-300x241.jpg)