先々週のことになるが京都国立近代美術館へ黒田辰秋展を見に行った。近江八幡から高速を使えば車で1時間も掛からずに京都岡崎公園に到着。

黒田辰秋と言えば、木工分野での人間国宝第1号という事で有名だが、今回の生誕120周年記念展は、過去最大多の作品を集めた大掛かりな展示会で、以前見た展覧会を凌駕する量と質に圧倒された。木・漆・螺鈿(らでん)の贅を尽くした作品が広い会場を埋め尽くしていて実に見事なものだった。感想は尽きないのだが、作品を目の前にして謎に感じた点をふたつ。

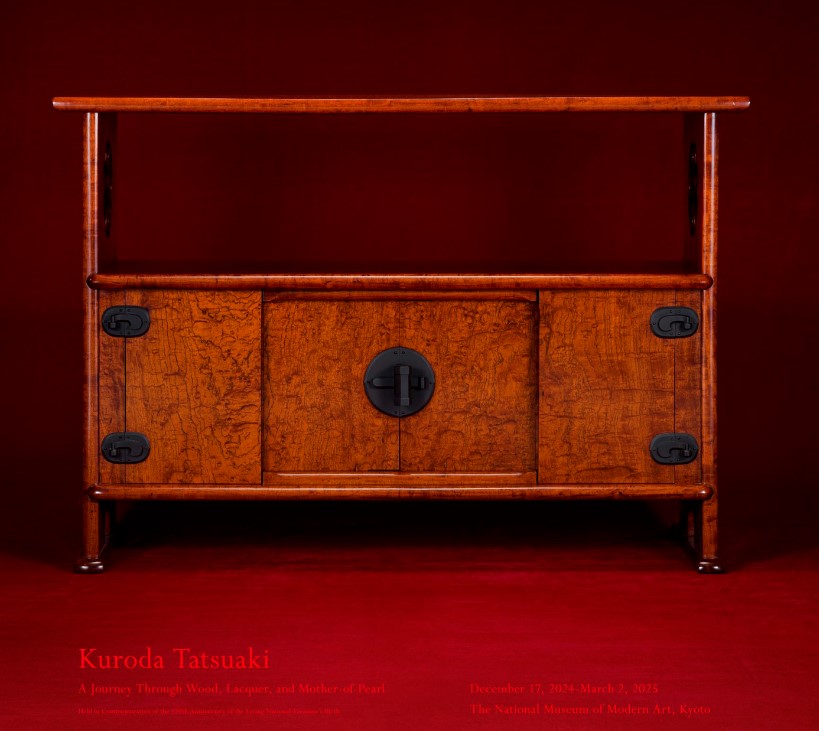

飾り棚も多くが展示されていたのだが、展覧会のパンフレットに登場するこの写真の飾り棚の扉部分が不思議。左右に4面の扉があり両端の2枚の扉は蝶番があるので手前に開くことは容易に察しが付くのだが、中央の2枚が謎。中央部には上下に溝が設けられているように見えるので多分スライド式扉とまでは想像できるが、それだけでは無さげ。同じ意匠の大小様々な飾り棚が展示されていたのでひとひねりあるに違いない。

帰宅後に散々ネット検索してやっと正解を発見した。何と中央の鍵を解錠した後中央の2枚の扉を左右に開いた後に左右の開き扉を手前に引くと開き扉の背中に中央のスライド扉が背中部分に収納されたまま2枚分の扉のまま開くというモノであった。なりほど!

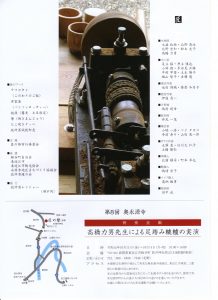

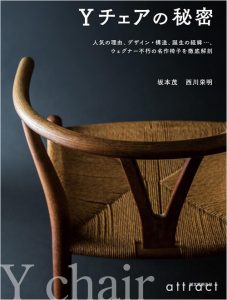

ふたつめの謎は、王様の椅子セット(黒澤明の別荘で使われていたという超重量級のもの)の隣にあった円卓とそれを取り囲む椅子セット。その椅子の組み立て方が不思議。

購入した図録からの上の写真の椅子。後ろ脚2脚が座板に掘られたほぞに後から差し込まれている。背中を支える水平の笠木のほぞ部分には脚が左右から差し込まれている。背中中央の背板は笠木と座板に上下から挟み込むほぞ構造。つまり前後・左右・上下を同時に差し込まないとこの構造は出来ないことになる。順番に接着していったのでは最後部分で差し込み不可のはず。ということでここでまた現物を前に思案したのでした。普通に考えれば出来そうにないので、恐らくは笠木を先に脚に固定して次は背板と座板への接着を同時に少しずつほぞを嵌めていくぐらいしか思いつかない。すこしほぞを緩めに加工しておくのかな、とか? どなたか正解をご存知なら是非アドバイス下さいませ。

きらびやかな貝殻を張った螺鈿加工など関心・興味は尽きないのですが、まあ取りあえずの備忘録という事で。。。因みに京都会場は3月2日が最終日。木工教室メンバーも大勢見に行かれました。

クリックで拡大

クリックで拡大

奥様の洒落た作品群

奥様の洒落た作品群