新年おめでとうございます。

今年の4月で工房開設から丸9年となります。これまで工房を応援してくださった皆様のお陰です。本当に有難うございます。木工教室をスタートしてからも丸6年が経過しました。大勢の木工仲間と知り合い、数多くの木工作品を作るプロセスで一緒に知恵を絞り互いに刺激しあう事で楽しく続けることが出来ています。改めてお礼申し上げます。

大晦日にこの半年間に教室で製作された皆さんの作品を紹介しましたが、年明けの今日は私が作ったものを幾つか報告させて下さい。

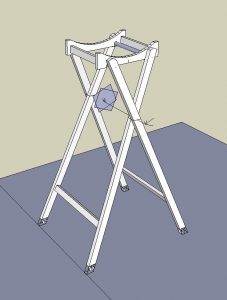

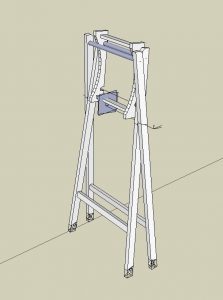

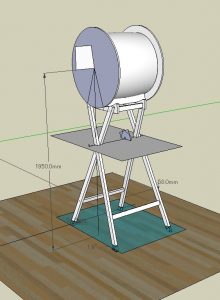

- 舞台パネル

工房開設以来、色々な太鼓台の製作機会を頂いている和太鼓奏者の大橋さんからの新命題で舞台用音響反射パネルなるものを依頼されました。市販のものは金属製パネルで立派なのですが、なかなか値の張るものでこれを木製でずっと経済的にというご依頼です。取りあえず最初に6セットを完成して初舞台がこれ。

90x180cmもあるベニヤ板を1枚半使って、上部は折り曲げた構造です。運搬時はかさばらないように脚が折りたためたり、上部は分解できるようにした上で前面は真っ黒に塗装する必要がありました。太鼓台もこのパネルも縁の下の力持ちですが、太鼓のすぐ側で演奏を支える大切な責任を担ってます。

ベニヤの厚さ24mmは欲しいというご希望で、何しろデカくて重くて組むに従って一人で動かすのも大変になり難儀しました(笑)

- 孫のベッド

数年前、長男のところの上の孫には作り終えたのですが、次は弟も自分の部屋で寝るようになったので作れという指令が。。。前回はコロナで時間が余っている時だったのだが、なかなかベッドひとつ作る時間を作れなくて、随分遅くなったのが、遂にようやく完成。

前回同様にマットレスを乗せるスノコ作りを最後に工房で手伝ってもらって無事完成。お兄ちゃんと同じデザインでトミカを並べる棚もリクエストされたので材以外は全く同デザイン。無事に毎晩役立ってます。

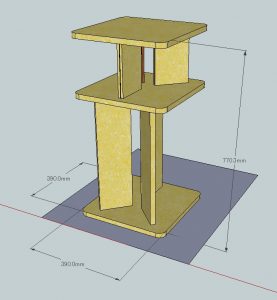

- お釜台

陶器製の鍋や釜などをお作りの隣町の陶器会社様からのご依頼で時々まとめて作っています。この穴の中につばの有る炊き立てのご飯釜をはめ込んで食卓にお出しするようです。

側面が斜めに転んでいるので接着時はクランプするのが難しいのですが、試行錯誤の結果最近は専用のクランプ治具を数サイズ用意することで失敗なくスムーズに組めるようになりました。

- ハンティング・チェア

こちらは、同じあきんどの里・観光駐車場内の革工房cogocoroさんとコラボのハンティングチェア試作品。木製脚部分の製作は私が担当してます。実は、cogocoroさんのお陰で近々市のふるさと納税品にデビューの予定なのです。

初期需要分を見込んで10脚分ほどまとめて製作しました。中央部に三又ボルトという金具が必要なのですが、これはまた別のところで調達せねばなりません。ふるさと納税という事で一体いつどれぐらいの製作数になるのか全く予測不能、どうなりますやら2024年の楽しみです。

- 着物用衣紋掛け

着物用の衣紋(えもん)掛けを依頼されました。ゼロから作ってもいいのですが依頼者は私の幼稚園から高校までずっと同じところに通った近所の幼馴染。ネット時代のお陰で半世紀ぶりに再会しました。お子さんが昔使った洋服掛けを取りあえず使っているけど高さも足りず使いづらいと聞いたので、敢えてそれを改造しませんかと提案したのです。

これが改造後の衣紋掛け。背丈を伸ばして、水平の横棒を追加したり、削れ落ちた塗装を直したりして蘇ったのでした。

高さを持ち上げるために追加の柱を旋盤で削り出しました。デザインも他の部分と合わせつつ。

- 子供椅子修理

飛騨産業の子供用ダイニングチェア。座面の板の貼り合わせ部が割れています。全部の接着箇所が劣化している場合は、一旦全部分解して、座面の接続部にも簡易ホゾのような部材を挟み込んで元以上に丈夫に復元できますが、この子供椅子は座面以外はしっかりした状態なので割れ目のごく狭いすき間を少しだけ広げて紙やすりを張った金属板を使って古い接着剤を削り落としてから再接着します。

板のつなぎ目がずれないように注意しつつクランプで圧着して接着剤の乾燥を待ちます。

こういう修理の場合は、全分解して接着面をきれいに鉋掛けする時と比べて接着強度に不安が残るので念のため座面裏に当て板で補強します。

最後に長年の使用で塗装がはげ落ちた部分を一旦落として再塗装。すっかり綺麗になりました。

- ウィンザーチェア修理

名古屋の方からの依頼で大人用ダイニングチェアの修理。高山にあったWinds 太平という会社のウィンザーチェアです。既に廃業された会社で今では修理してくれるところが見つからないようでネット検索で私のところに依頼が飛んで来ます。修理を依頼されるウィンザーチェアの半分以上は実はこの会社のもの。繰り返して修理したので今ではすっかり慣れたものです(笑)。3脚の修理を依頼されたのですが、全て座面が割れていて、脚や背中部分の接着箇所も経年劣化でほぼぐらぐらになってました。

痛みの激しい椅子では、脚が完全に折れていたりほぞ部分が破損していたりで新しく部材を削る出す必要があるので少し費用が嵩みそうです。

依頼者と相談の結果、傷みの少ない部材を集めて2脚のみ修理を進めることになりました。上の子供椅子と違って簡単に全分解出来ました。こういう場合は座板もしっかり補強材を入れて再接着しますから元以上に頑丈に修理出来ます。

座面板の変形が大きくて貼り合わせ後に座面の目違い(貼り合わせ部の段差)が残ってしまった椅子は座面の段差を落とす際に塗装も全部落として再塗装します。

こうやって修理を進め、完成した2脚です。片方は座面全塗装し直してます。合わせて塗装禿げ部分もタッチアップ。これでまた数十年活用できます(見届けられそうにないですが)。しっかり作られた100%木製椅子の強みですね。

- 宅配ボックス

これは自宅用。教室で凄く凝った宅配ボックスを作られている方がいて(完成までもう少しです)、前から我が家用に作りたいと思っていたのですが、こちらはずっと簡単な構造なので先に出来上がりました。

何の特徴もないのですが、安いベニヤ板を1枚ほぼ残らず使い切るという狙いで作ってみました。

鍵を掛ける方法で悩みましたが、写真のようなロック金具を発見したのでこれを採用。昨年9月に設置以来、不在で再配達という迷惑を掛けることがなくなり、宅配会社の人材不足にもホンの少し貢献かも?設置後2回だけ何も中身が入っていない状態で鍵だけが掛かっていることがありました。きっと試しに金具を回してロックされてしまい開けなくなったんですね。なので荷物を入れる前にロック部を回すと開かなくなりますよ、と書いたメモを鍵の横に貼り付け、それ以来大丈夫です(笑)。

- 天板

ひとつは、山桜を4枚貼り合わせた天板。天板だけの依頼なので単に大きな板です。

こちらは別の方の食卓の天板に傷やシミが増えたので削り直しと再塗装の依頼。これは完成後の写真、見違えるようになりました。

- 日本画用額縁

市内在住の日本画家の依頼で大きめの額(山桜製)6個を作らせてもらいました。これが2023年最後の製作となりました。

角部分の補強とアクセントを兼ねて三角形のチキリを入れてます。

- たまには漆塗り

時間が出来た折に漆塗りもやってみました。生漆(きうるし)を塗って直後に拭き落としてしまう拭き漆。何回も塗り重ねるうちに深みのある光沢が徐々に出てきます。黒漆や友人の漆工芸家に教えてもらった根来塗りの真似事にも初挑戦(写真撮り忘れ)。自宅や息子宅で使ってるだけですが。

2024年は、既に太鼓台などの製作が決まってますが、着手はこれから。これからどんな難問のご依頼が来るのか楽しみです。

本年もどうぞ宜しくお願い致します。

開くとこんなこんな感じ

開くとこんなこんな感じ

天板外すと。。。

天板外すと。。。

見事!!

見事!!

栃皿拭き漆

栃皿拭き漆

顔のアップ

顔のアップ

オープン

オープン

横置き時

横置き時 縦置き時

縦置き時