ひと月半ぶりのブログである。暑い夏の間、すっかり書込みもサボってしまった。工房は平屋で屋根も鉄板張り(多分)、壁には断熱材なし、おまけに日当たりはバッチリで西日が八幡山に隠れるまであたり続ける。組み立て室の方には、一応エアコンを設置してあるが、この酷暑には全く勝てず汗ダラダラ。おまけに機械室は空調なしで時に40度に迫る厚さである。汗だらけの手をうっかり鉄の常盤につけると、翌日にはサビの手形になっている (T_T)

今回の太鼓台は、またまた新しいものに挑戦。吊り台というもので、桶太鼓の鼓面同士を縛り上げたロープに革ベルトを通して、台に吊るすのである。3本の脚の先端にある金属ピンで固定された革ベルトに太鼓がユラユラとぶら下がっているわけである。太鼓が宙に浮いているような趣なので、私の耳には木の台に置かれたときの太鼓の音より張りのある音に聞こえる。

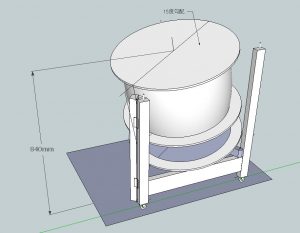

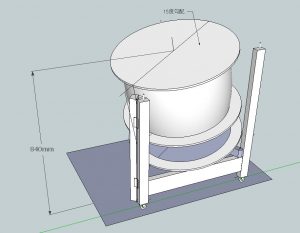

で、持ち込まれた直径65cmほどの太鼓に合う台を作るのがお題。いくつか条件があって、①吊るした時の鼓面中央の高さは84cmが基本、ただし、奏者によって高さが変えられるように革ベルトに穴を幾つもあけて調整できること、②鼓面の傾斜は15度程度に傾けて吊れるようにする、ただし脚は直立、③取り付ける太鼓の高さは37cmほどだが、将来55cmぐらいの背の高さのものを使うのでそれにも合わせられること。実はもうひとつ径48cmの太鼓もあって、これも同様に二種類の高さに対応できること。

要はふたつ同時に違う大きさの台を作る訳である。3本脚と書いたが、実際は2本脚の物をふたつ丁番でつないで折り畳み式にして、開いたときにそのうちの3本の脚から吊るすわけである。まっすぐに立つ3本の脚に円筒状の太鼓を傾けてぶら下げて、脚に太鼓が当たらないように、なおかつ隙間が広すぎるとカッコ悪いので脚と太鼓の間に適度な間隔を持てるようにサイズ決定しないといけない。これは、なかなか難問ではある。私の数学力では解けそうにない。

こんな時の頼もしい助っ人が、いつも使っている”sketchup”という3Dの設計ツールである。こいつを使えば、予め傾けた状態の太鼓を用意してそれを三角形に開いた太鼓台のセンターに置いてみて脚の間隔をちょうどいい具合になるように調整すればいいわけである。図面から太鼓と脚の間隔も読み取れるので、自信をもって製作に移れる訳です。といいつつ、木を切るときは一抹の不安もあり、仮組みで太鼓が収まった時には安堵しました。下のが、設計図。太鼓の下側が二重になってるのは、背の低いのと高いのを兼ねているため。

という訳で、想定通り(?)一発でドンピシャサイズの台が完成した。因みに材は、定番の栗。ただし、今回初のスペシャル配合の黒色オイル塗装。25日の演奏会で使いたいので前日までに完成させてほしいとの注文主の依頼に何とか滑り込みで応えることが出来た。前日夜の引き渡し時には、まだオイルが乾燥しきっておらず、おまけに黒色塗装だったので、積み込んだ際には手が少し黒くなるという生乾き状態での納品となった。

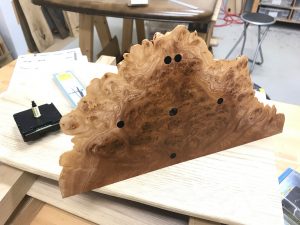

塗装前

塗装前

大小ふたつ完成

大小ふたつ完成

注文主の大橋さん

注文主の大橋さん

でも黒いオイル塗装の栗、なかなか気に入ったなあ、今度家具でも使ってみよう。ということで久しぶりのブログでした。