当工房にいつもユニークな木工品を注文してくれる隣り町野洲市でギターアンプの製作・販売・修理をされているGampsの徳田さんからまたまたユニークな依頼を受けた。

アンプの修理をする際に金属製のシャーシーを裏返して傾斜台に乗せることで修理の際の半田付けなどの作業が随分やり易くなる(らしい)のだが、その架台を作らせてもらう機会を得た。

私が知らなかっただけのことで、Google博士に”amplifier chassis cradle” と入れてみると確かにいろいろと登場する。アメリカなどでは多分市民権を得たものなのであろう。どれも実用性第一という存在感のあるものばかりである。徳田さん所有のアメリカ製の台は、年季は入ってはいてもメープル材の大変しっかりしたものだった。

手づくり家具屋の端くれとしてもう少し端正なものを、ということで山桜を使ったアンプ架台に挑戦した。最初は、実用的であればヨカンベ、と木ねじでゴリゴリと組み立てることで了承をもらったのだが、いざ板の鉋掛けが終わった段階で変心。ホゾはさすがに手が掛かりすぎるのでビスケットとダボを用いて木ねじは一切使わないことに勝手に変更。

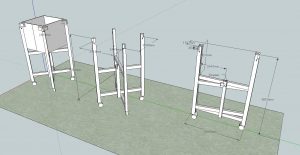

で、本日出来上がったのがこれ。左右の間隔が自由に調整出来、なおかつL字部分の傾斜角度を必要に合わせて調整することでアンプ・シャーシー内の作業がしやすく出来るようになっている。日本語で検索しても全くヒットしなかったので、日本でこのような架台を使う人は、極めて少ないに違いない。

ということでまたまた貴重な経験を積んだのでありました。どこぞにこれ欲しいという人、いませんか? いたとしてもこのホームページに来る確率はゼロだわな。