木工教室で続々と出来上がる新たな作品を紹介したいと思います。前回掲載の5月以降の新作ですね。

- 玄関キャビネット

教室作品で過去最大の作品となったと思われるます。ご自宅の玄関スペースにジャストフィットしる大きさのパイン材のキャビネット。扉は全て周辺を斜めに削った鏡板構造になっています。中央の扉のない棚部分は、奥様の手作り作品の陳列スペースとか。

下段に設置された横棒は傘立て、底板部分はキャスター付きの台車になっていて冬場の灯油置き場になります。軽く引っ張り出してストーブのタンクに給油できます。

- 八角スツール

八角形が大好きなKさんのスツール2脚。脚部の強度を高めるために十字型の貫が入っていますが、高さを色々と悩んでカッコいいこの高さになりました。1脚は、お友達のところへ行ったそうです。左は(多分)チーク、右は自称どんぐりの木です。

- 本立てまたはサイドテーブル

平面上の脚を上下に置けばサイドテーブル。脚を縦に置けばブック・シェルフというひとり二役の家具です(ま、同時には無理なんですが)。最近とみに増えて来た娘さん一家からのリクエスト作とか。ほぞを掘るのに角のみ盤が使えないサイズなので手持ちルーターと手のみ仕上げで苦労されました。ケヤキの木目がきれいです。

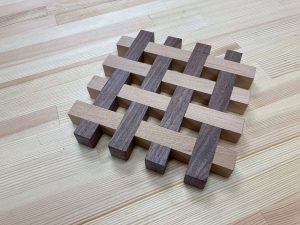

- 米びつ

桐材を使ったお米ボックス。置き蓋構造で取り出しやすい構造にされました。ぱっと見、ただの箱のように見えますが、よく見ると4辺が全てアラレ組みになっているのが分かると思います。見た目の何倍も手が掛かって丈夫に出来ているんです、さすが。

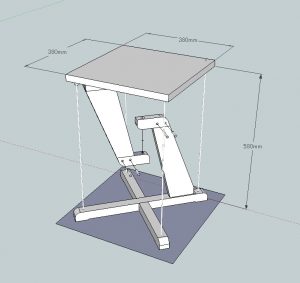

- アルコール・スタンド

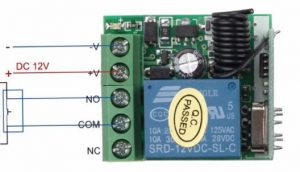

最近ではスーパーやホームセンターなどいろいろな所で目にすることが増えた足踏み式のアルコールスタンドですが、ピアノの調律もされているTさんの手に掛かるとこんなカッコいいスタンドが出来上がりました。ペダルを踏むとピアノの鍵盤がスプレーを押してアルコールが出ます。足踏みでスプレーをプッシュする構造を試行錯誤しながら作り込まれましたが、苦労のかいあってスムーズにアルコールが噴射されます。唯一無二のスタンドになりました。材は、クルミとウォルナット。

全く知らなかったのですが、黒鍵は白鍵の丁度真ん中にあるんじゃないらしいですね。細かな部分にも拘りが込められてます。

- アクセサリー・ボックス

教室の課題作として以前作られたふた付小箱と小引出しを上下に合体させたイメージのアクセサリー・ボックス。こちらも娘さんへのプレゼントとしてお作りになりました。上部の開き蓋の内側には鏡が取り付けられています。山桜の木目が上品です。

塗装前

塗装前 塗装後

塗装後

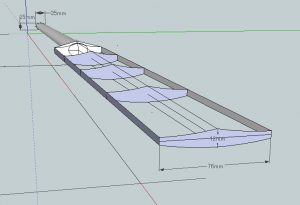

端材でタブレット台

端材でタブレット台