小学生の学習机を作る機会をいただいた。学習机なら丈夫で気品があって明るい色調の山桜で作ってみたいと以前から思っていたのだが、いくつかの木材サンプルをみてもらった中から山桜の木に決定した。

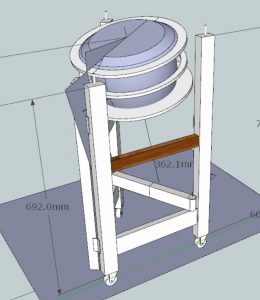

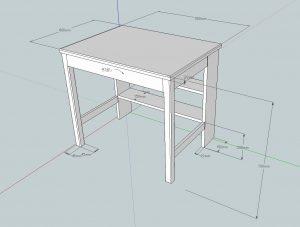

脚のデザインなどを変えて3通りほど書いた提案から気に入ったものを選んでもらい、それをベースにさらに希望を聞きながら最終デザインが決定した。机の下部奥に収納スペースを設けるため後ろ脚を幅広の板脚にして、棚板を2段置けるようにした。棚上段は、金属ダボを付け替えれば高さも変えられるように工夫。

まずは、手持ちの山桜の材を立てかけて木取りの検討から。節のない木目のそろった板を選んで天板に。節があってもまっすぐな木目の板は、節を避けて前脚へ、といった具合である。

必要サイズより少し大きめに木取して鉋を掛け、数日シーズニングして落ち着かせてから最終の鉋掛け。

左右の脚のほぞ加工をして・・・

天板は、板3枚の配列に悩みつつも矧いで一枚の板に接着。

引き出しは、丈夫なアリ継ぎ。

幅広な引き出しにしたので左右の間隔を変えられるように仕切りは可動式。引き出しの前板を取り付ければ、引き出しはほぼ完成。

机本体の組み立て・接着後に引き出しをスライドレールで取り付ければ、ほぼ出来上がり。

ランドセル掛けの要望があったのでキノコのような部材を旋盤で削り出して机の側面に取り付けた。

最後にオイル塗装を2回行い艶やかに出来上がり。

いよいよ、引き取りの日。この机を使ってくれるHちゃんがお父さんと一緒に京都から引き取りにやって来てくれた。製作途中の経過は写真付きで何回も報告しているので、彼女も大体のイメージは持ってくれている。幸いすっかり気に入ってくれたのでほっと安堵したのでした。

取りに来てくれた翌日が彼女の9歳の誕生日と事前に聞いていたので、机を作った際の山桜でペンケースを作って誕生プレゼント。それを手に持ってくれてふたりで記念写真。作った側も使ってくれる彼女もニコニコ顔でハッピーな瞬間。

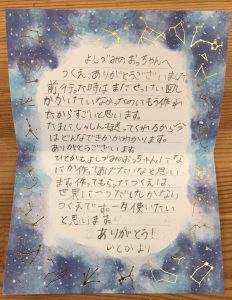

実は、工房に来てくれた時に手紙を持ってきてくれていたのです。その場で読もうとしたら後で読んでといわれたので、帰った後で少しドキドキしながら封筒をあけたらこんなかわいい手紙が入っていた。

「世界で一つだけしかないつくえです。一生使いたいと思います。」だって。涙で字が霞んでしまう。ありがとう~。実はHちゃん、数十年前に同じ職場で苦楽を共にした今は亡き親友のお孫さんなのである。幾重にも嬉しい。

(写真や手紙の掲載は、了承いただきました)

ほぞが折れて外れた中段

ほぞが折れて外れた中段

角部の接着切れ

角部の接着切れ

左端が懐中時計立て

左端が懐中時計立て

クリックで拡大

クリックで拡大