今年も残すところあと二日となりました。いつも年末ぎりぎりになってしまいますが、この半年間の木工教室の皆さんの作品紹介をさせてください。

例によって順不同ですが。。。

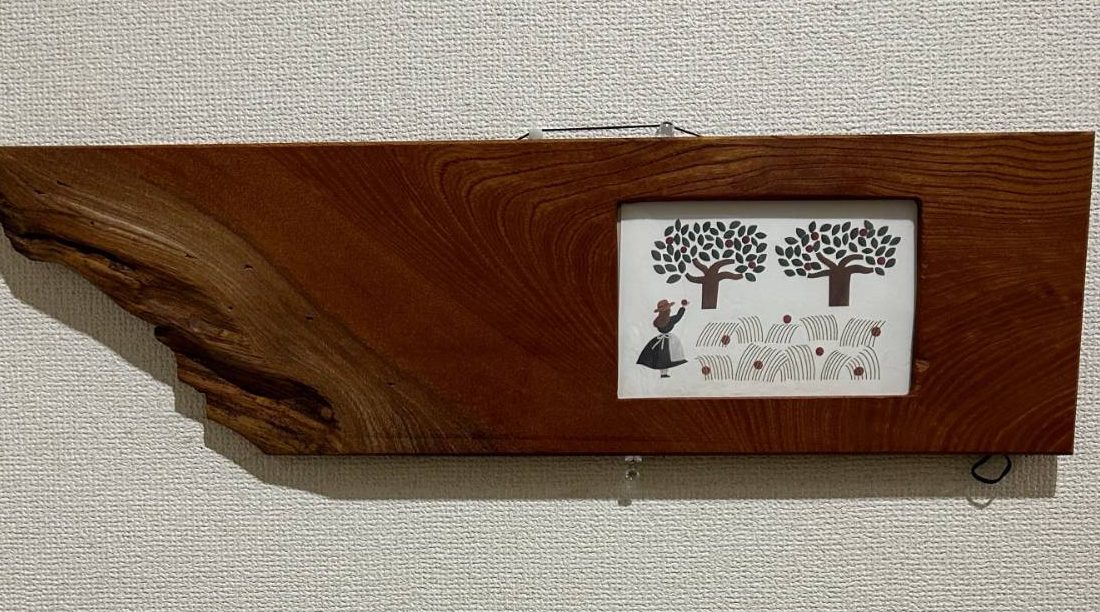

1.木製品関連の仕事をされているTYさん。いろいろな種類の木材をいろいろなところで入手しそれらの素材を見て何を作るかを考えられます。最近は黒竹を用いた作品にも挑戦中。

最初は手ごろな大きさの岡持ちと呼ばれる持ち運び用の容器。取っ手が渋い黒竹です。

同じく黒竹の支柱を備えた和風の棚。薄い吊り引き出しがふたつあり、その取っ手も細い黒竹というこだわりの作品です。

家具ではやや珍しい朴の木を用いたキャビネットも作られました。

2.毎週、京都から途中越えで琵琶湖大橋を渡って通われているKTさんの作業台。ツーバイフォー材を用いて組み立て式になっています。同じ構造の脚部材と天板支持材を使って3個で組むと小さめの作業台、天板ふたつを接合すると倍サイズの巨大作業台にも変身。年明けにもしかしたら万力が取り付けられるかもしれません。

彼は3Dプリンターも操れるITエンジニアでもあり、自作プログラムが走る小型CPUと3Dプリンターで作ったギアや針を組み合わせて電子仕掛けの鳩時計も製作中。次回に公開できるはず!?

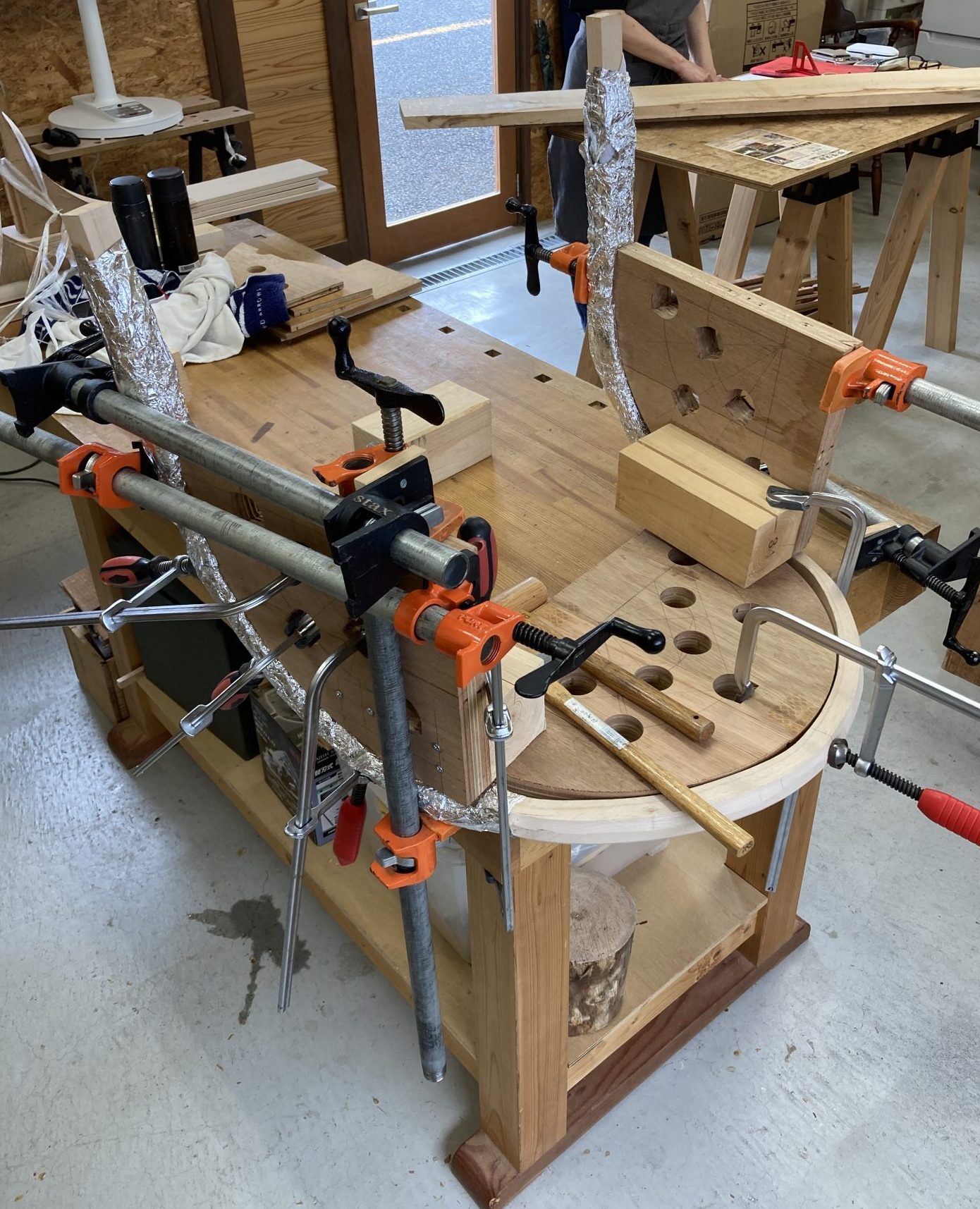

3.同じく作業台を作られたTMさん。この作業台には自作の万力も取り付けてられてます。長いボルトを切り、別の板付きナットと組み合わせてゼロから万力も作られました。更に驚くのは収納時に場所を取らぬよう脚を全部外して天板下に収納し作業台の棚板で蓋をしたうえ、移動用のキャスターも備えたカラクリ作業台であること。作業台の上には木槌、マレット(西洋式木槌)、南京鉋、小型平鉋などが並んでいますが、すべて自作の工具です。鉋の小さな刃は、大きな鉋の刃を金鋸で切りやすりを掛けて薄く改造した刃が使われてます。大変な労作です。作業台に材を固定する逆L字型の道具(Holdfast)も自作! 板を挟んで丸軸部を天板の穴に差し込んで木槌で叩くだけでがっちりと天板に固定できるのです。

下は、これらの自作工具も活用して作られたイタヤカエデの棚。ご自宅の食卓下に収まる寸法になってます。棚板は接着剤を使わず通しほぞで側板に差し込み、くさびを叩き込んで固定するというふた手間かけた力作です。更に側板には楓の葉の形の象嵌が。これを埋め込むだけでも大変な手間が掛かっています。

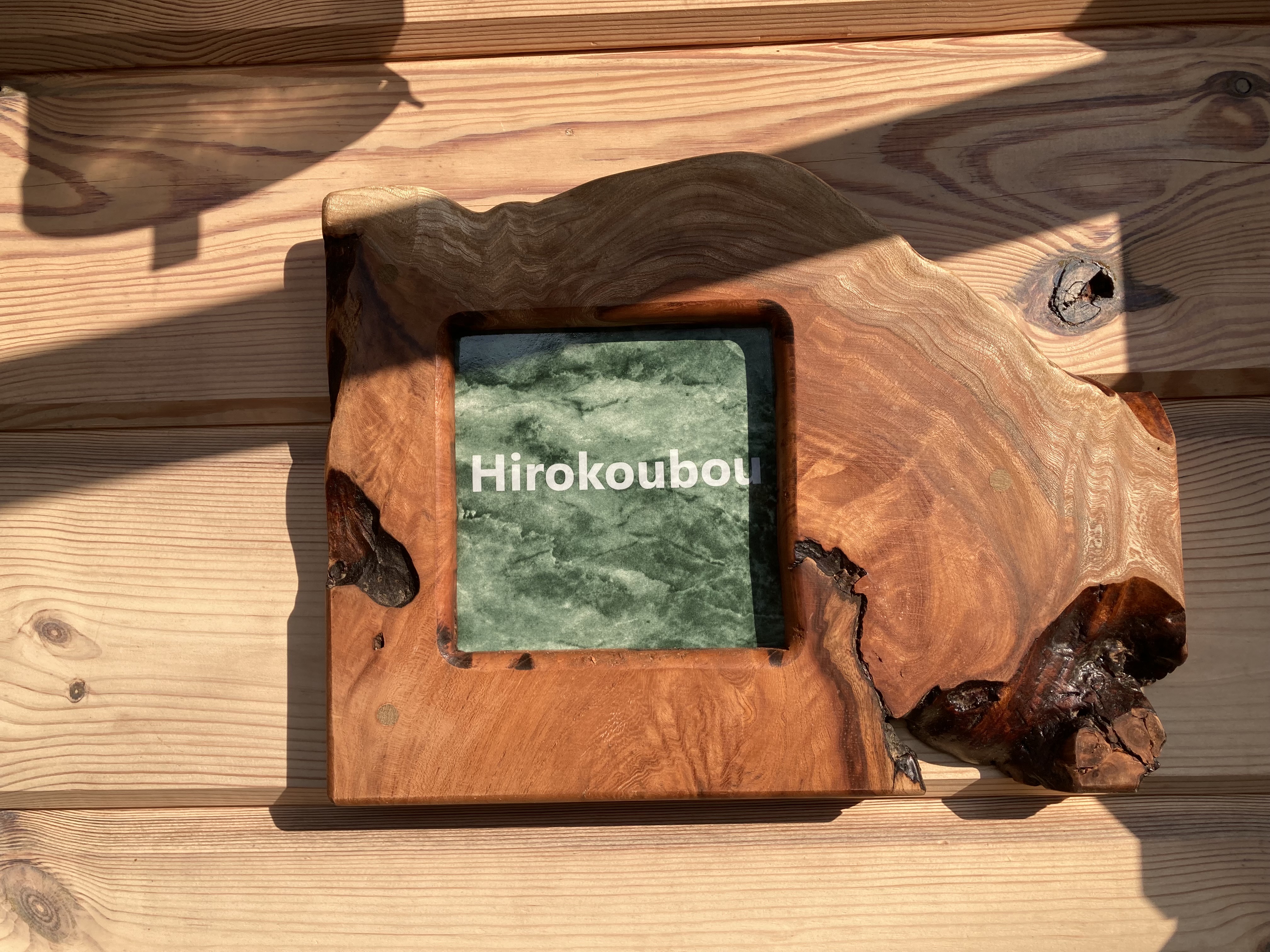

4.ご自宅のいろいろな場所を自作のオリジナル木工品で次々置き換えつつあるYYさん。お自宅の表札をおしゃれなものにされました。ウォルナットとサペリ(多分)の木を使い色ガラスが背景に入っています。気分で付け替えるのだとか。文字部分は磁石で付け替えられます。

年末には、クリスマスツリーを作りたいとの事でしたが時間が足りず、旋盤を駆使した鏡餅になりました。上に乗せるだいだい(みかん?)は木製じゃなくて多分本物になるかと思います(笑)

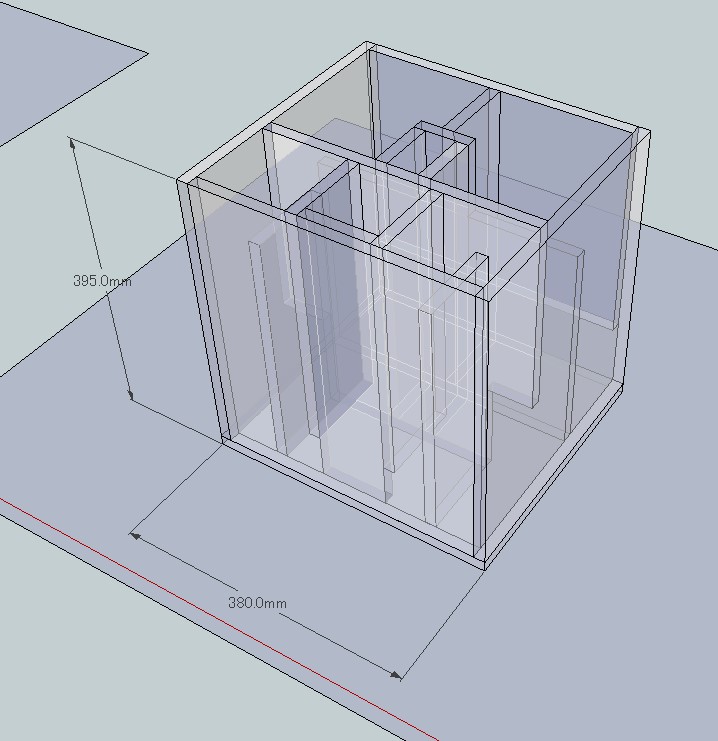

5.次々とスピーディーに作品を生み出すTNさん。仕事で住宅設計ソフトを使われているので事前に作品の完璧な図面をパソコンで用意されるお一人です(教室で2名だけ)。

大き目のゆったりとしたサイズの椅子はブナ材を使った端正な作品。ペーパーコードを使って座面を編まれました。ペーパーコードが少し余ったこともありこの椅子に合わせて足置き(オットマン)も作られました。

杉材を用いた大き目の棚、杉は針葉樹で柔らかい木なので見た目も優しい印象になります。

こちらも杉材を使ったシューズラック、おしゃれです。

家具で使った残り板を有効活用した各種カッティングボード。沢山出来たのでプレゼント用かな?

6.こちらも優しい表情の家具を次々お作りのTRさん。クリスマスの半年ほど前に余裕をもって完成したツリーです・高さ15cmほどのかわいいサイズを旋盤で作られました。

え~っと、テレビ台だったかな? 箱部分はあられ組、脚は割り楔を入れた丸ほぞでがっちり旋盤削り出しの丸脚を固定されてます。

そして大作の栗のコタツです。以前使われていたコタツから外したヒーターを取り付け、天板も厚くてがっしりとしています。夏場はコタツ布団を外すのでダボを差し込んで天板がずれない工夫もされてます。

大作の合間には小さなコロコロ(粘着テープでごみを取るローラー、正式名称知りません)用のスタンドも。

7.この半年ほど旋盤での器作りに専心されていたTAさん。器だけでなく漆塗りにも邁進中! 並べてみてご本人もびっくりのすごい数の器が出来上がりました。お皿にお椀、湯呑にぐい飲み、小物入れ。手前の色が濃いものは拭き漆を重ねて美しくも丈夫な器。木の色のものはオイル塗装やガラス塗料も試されてます。材もケヤキにタモ、栃にカヤと多岐にわたります。商売できそう!

8.木工歴も長いセミプロレベルのKHさん。だいぶ前に入手したという今では入手困難なチーク材をふんだんに使っています。かまち構造で引き戸式の扉や目立たない引手を付けた引き出しも備えた堂々たる高級家具です。実は、この下にもほぼ同サイズの下段もあり2段に積まれるのですが、写真を撮り忘れました。

扉・引き出しをあけた時

扉・引き出しをあけた時

同じチーク材を使った棚。2方向から出し入れ可能な設計です。

最新作は、ケヤキ製のコンパクトなお仏壇。下の引き棚は出し入れが自在です。ご自宅のレーザー焼き付け機で依頼者の家紋を正面上部に入れるのだそうです。

9.ご実家の庭に植えられていた桜の木を使って座卓を作られたHTさんの作品は座卓です。

切り倒した際の丸太。製材所に持ち込んで板材に挽いてもらったそうです。桜の外にも貝塚伊吹も。数年間の乾燥で板が強烈に反ったり捻じれたりして平らな板にするだけでも大変でした。

10.自前の工房もお持ちのTTさんは、教室の時間外でも製作が進むのでものすごい数の家具が生まれてきます。彼は2年前から滋賀県展にも出品されていて今年で3年連続入選を勝ち取られました。前回の作品紹介で掲載した小ダンスが25年秋の県展入賞作です(下記左)。引き出し前板は工房で提供した栃を使い拭き漆を重ねられています。専用の作品台に乗せられ堂々たる展示でした。ちなみにその右に陳列されているのは時々このブログにも登場の漆作家・藤井さんの乾漆の器。彼は滋賀県第一期のアートマスターでもあります。

彼はシェーカー家具のキャンドルスタンドにも魅せられていてこれまでに10セット近く作られたのでは? 今回は一気に3セット同時完成です。後ろにある旋盤でセンター脚や天板加工をされました。

こちらはその前に作られたものに拭き漆をされているときのものです。シックです。

折り畳み式の大きな栗のテーブルもやはり拭き漆仕上げです。

これは欧米でブランケットケースと呼ばれる家具。ベッドのそばにおいて毛布やひじ掛けを収納するクラシック家具です。

11.私の高校の同級生でもあるYRさんの作品を最後にご紹介。昨年後半から手掛けていた特大リラックス椅子が遂に完成しました。彼の家の裏山に生えていたヒノキが5-6年前に台風で倒れたのですがその材が十分乾燥するのを待って今回椅子に生まれ変わりました。

彼のイニシャルのRが椅子の横から見ると読めるという超オリジナル作品。Rの字をモチーフにした椅子の横面の殴り書き(?)スケッチ一枚から二人で苦労と工夫を重ねて遂に完成!完成直後の満足し切った彼の表情も見てもらいましょう。

その後もユニークなオリジナル作品が続きます。これは一体何なのだ? 鉢スタンドに違いない、と私は思いました。

実は、石鹸スタンドなのです。でか~っ! ほんまでっか?てなもんです(笑)

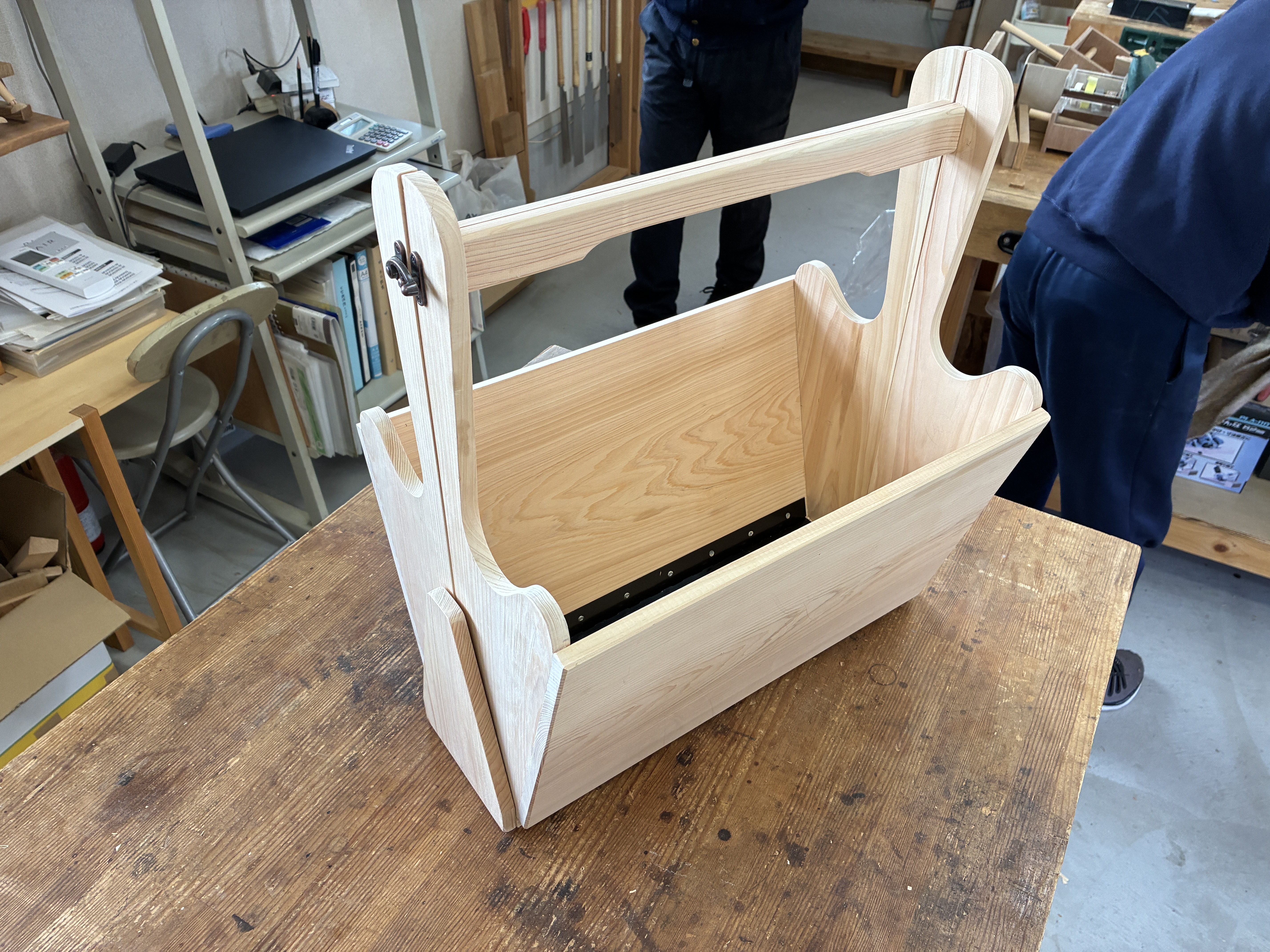

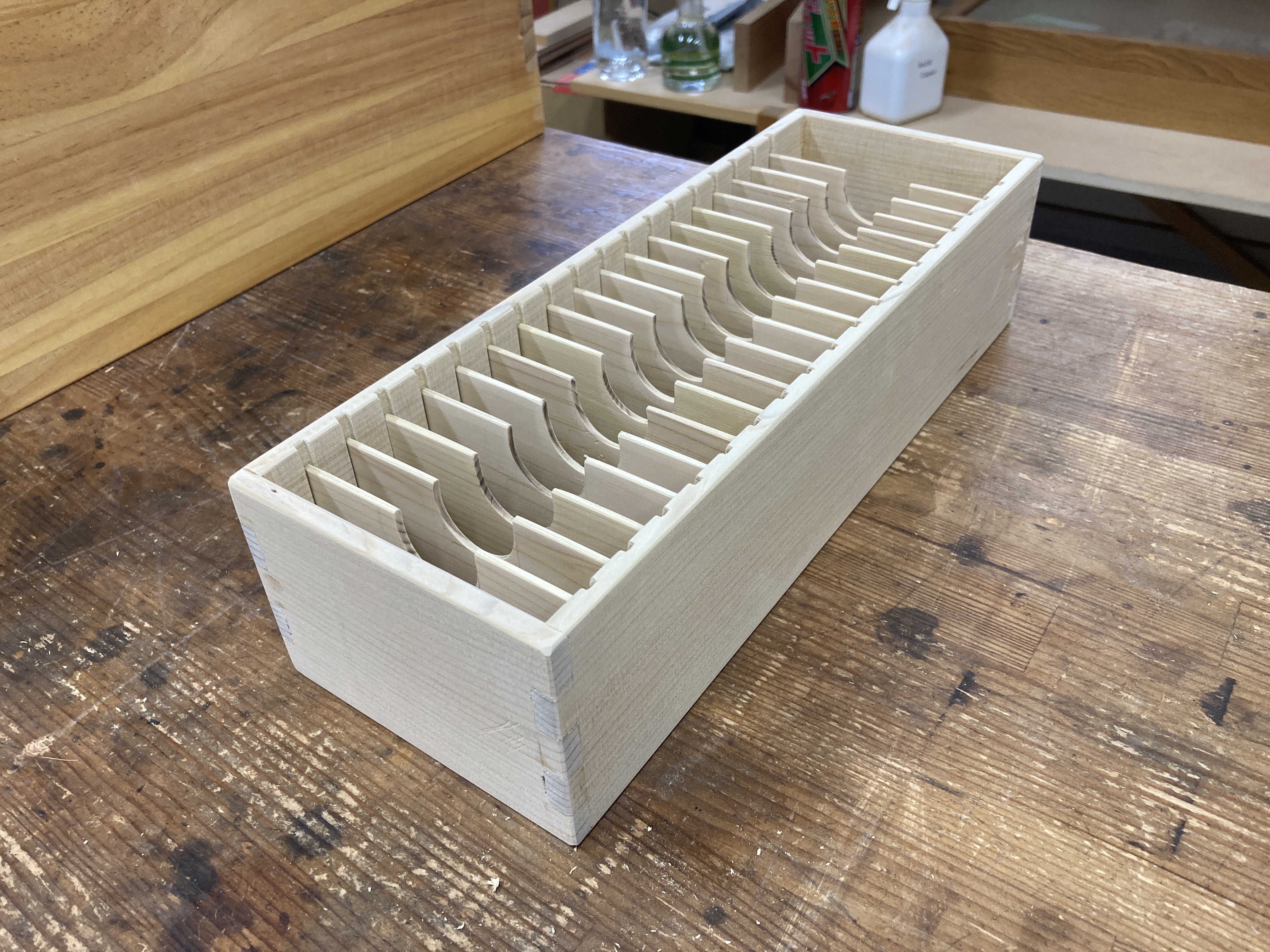

次なるオリジナル作品はこれ。とてもかわいいです、やはり裏山ヒノキ製。見た目の通りマガジンラックではあるのです。が、

ロックを外して取っ手を左右に開き、ひっくり返すと何と!

テーブルにトランスフォーム!

「一体どこで使うねん」、と教室の皆さんから疑問の声が上がるもむべなるかなの珍作品なのでした。顔出しは本人了解済みです、念のため。

他にもここには登場されていない4~5人の方がいらっしゃるのですが、現在教室スタート時の課題作製作中~初回自由作製作中なので紹介は次回とさせてください。

今回も例年通りに年末超ギリギリとなったことをお詫びします。m(_ _)m。

今年一年間、有難うございました。どうぞ良い年をお迎えくださいませ。

分解時

分解時

折り畳み時

折り畳み時

ふたを閉じた時

ふたを閉じた時

天板下の構造

天板下の構造

和菓子が乗った写真

和菓子が乗った写真

扉を開けた時

扉を開けた時

ウォルナットでアクセント

ウォルナットでアクセント

小さな番犬が見張ってます

小さな番犬が見張ってます

巨大なのでスライドレール必須

巨大なのでスライドレール必須

開くとこんなこんな感じ

開くとこんなこんな感じ

天板外すと。。。

天板外すと。。。

見事!!

見事!!

栃皿拭き漆

栃皿拭き漆

顔のアップ

顔のアップ

オープン

オープン